Une affaire d'honneur .

Marie-Rose Astié de Valsayre. C’est le nom de la dernière héroïne du cinéma français de la fin de 2023 et, avant cela, de la fin de 1887. « Une affaire d’honneur » est le quatrième long métrage de Vincent Perez. Ce dernier, en discutant avec les Carliez père et fils, ses maîtres es cascades et escrime depuis des décennies, se voit souffler l’idée d’écrire un scénario relatant l’histoire du duel en France. Après quelques hésitations, quelques contre-temps, Vincent Perez se mit à l’écriture avec son épouse, Karine Silla, actrice et scénariste, pour aboutir à cette version relatant sur quelques mois de 1887, une affaire d’honneur donc, se situant dans le milieu de l’escrime dans les milieux militaires et journalistiques, relatant le retour à la mode des duels et la naissance politique d’une femme de caractère, féministe, journaliste, pamphlétaire, et… redoutable bretteuse.

Les champs/contre-champs de la scène d’ouverture donne une idée des joutes qui s’annoncent. Dans un hôtel particulier de cette fin du XIXème siècle, l’élite parisienne se presse pour assister à un match d’épéistes organisé par l’homme de presse Ferdinand Massat (Damien Bonnard) et le directeur d’une salle d’armes, Adolphe Tavernier (Guillaume Galienne). Les deux adversaires bénéficient d’une réputation flatteuse ; Gustavo de Borda (Pepe Lorente) pour l’Espagne, et Clément Lacaze (Roschdy Zem), son homologue français, granitique, taiseux, peu enclin à la flatterie et à la diplomatie. Parmi les convives qui s’installent de part et d’autre de la piste aménagée au centre, les regards se croisent. Une jeune femme au bras d’un homme trop vieux, regarde à la dérobée le jeune Adrien (Noham Edjé) au bras duquel, dans un monde parfait, elle aurait du être ce soir-là.

En cette période où la parole et la plume se libèrent (Loi du 29 juillet 1881), les diffamations et les atteintes à l’honneur commises par voie de presse se lavent dans le sang et par le duel, d’où la présence d’un cercle d’escrime dans presque chaque grand journal de l’époque. L’autre « camp » qui fournit son quota de duellistes est représenté par les anciens officiers de l’armée française, encore traumatisés par la défaite de 1871 et qui, consumés par leur rage revancharde, font payer à leurs adversaires la honte de l’humiliation prussienne… Quitte à perdre tout honneur en massacrant des adversaires beaucoup moins au fait du maniement des armes.

Au gré des affaires d’honneur qui s’entrechoquent et conduisent à une spirale vengeresse, où l’innocence et la droiture paient un lourd tribu, il est évident que d’honneur, il n’y a point ou si peu…

L’intervention de Marie-Rose Astié de Valsayre (Doria Tillier) qui viendra s’immiscer dans ce monde d’hommes où l’atmosphère des vestiaires des salles d’armes de 1887 ressemblent aux vestiaires de foot d’aujourd’hui, apporte son lot d’énergie joyeuse, de défi et de séduction dans cet univers mortifère où les hommes s’entre-tuent pour de fausses raisons. Marie-Rose qui se bat pour faire abroger une ordonnance du Préfet de Police de 1800 qui autorise la port du pantalon pour les femmes uniquement sur autorisation préfectorale, temporaire et nominative (nota bene : après analyse, certains juristes pensent que cette ordonnance n’a jamais été abrogée et que malgré une réponse du gouvernement en 2013 actant sa désuétude, aucun texte proactif n’est jamais venu la supprimer). Marie-Rose qui se bat pour améliorer la condition des femmes sur tous les fronts, y compris sur celui de l’honneur… puisqu’on peut la salir et l’insulter à loisir dans chaque article de journal sans que jamais elle puisse demander réparation car aucun de ces messieurs n’accepte de se battre avec une femme.

« Une affaire d’honneur » est un film classique dans tout ce que ça peut avoir de noble, avec un soin méticuleux apporté à la reconstitution, aux éclairages, à la virtuosité des combats – évidemment – et à la mise en scène où on croît reconnaître les maîtres de Vincent Perez. A noter que le réalisateur s’est donné le rôle du Colonel Berchère, officier revanchard, assassin qui se cache derrière des règles d’honneur qu’il ne respecte pas. Sans surprise, l’ensemble de la distribution est remarquable avec un coup de cœur pour Dora Tillier, qui apporte tout ce qu’il faut de complexité, d’intelligence et de charme à son personnage de choc pour espérer un jour qu’un biopic centré sur la vie de Marie-Rose Astié de Valsayre voie le jour.

Pierre d’Archelet

Deux coeurs simples

Aki Kaurismaki filme les gens simples depuis 40 ans et vingt films. Comme tous les vrais dépressifs, il y met à chaque fois, une élégance, un humour, qui font de chacun de ses contes sur fond social, des petits vitraux de lumière et de grâce. Et « Les feuilles mortes » ne dérogent pas à la règle. Avec sa technique des petites touches répétitives introduisant de l’émotion, de la drôlerie ou du suspense, chaque tableau dont le cadrage comme les choix chromatiques sont ultra étudiés, participe à un ensemble dont la compréhension se ressent plus qu’elle ne se comprend. Isolément, chaque pastille serait vue comme simplement maîtrisée mais paraîtrait dénuée d’humanité. Alors que lorsqu’on appréhende la globalité, tout devient lumineux sur les intentions de l’auteur. Comme face à un tableau impressionniste ou pointilliste, les quelques pas en arrière mettent en lumière les personnages et leurs sentiments… avec le bonheur intense de voir un film « social » mais qui pour imager son propos, ne ressent pas la nécessité de plonger ses personnages dans une misère illustrative absolue

Hoppala (Jussi Vatanen) est un ouvrier un peu taciturne, ni jeune ni vieux, un peu largué dans ce monde du travail sans intérêt et sans passion et légèrement alcoolique. Il partage son quotidien avec des camarades avec lesquels il entretient des liens aussi discrets que distants. Et s’il partage bien une chambre dans un logement de chantier avec un collègue, cela n’engendre pas une amitié indéfectible, juste une relation courtoise qui peut parfois se prolonger par un verre pris ensemble dans un bar tout proche où le karaoké est la seule distraction à leur portée. Et dans cet univers sombre, d’un gris-noir industriel où la blancheur de la neige ne parvient pas à imprimer sa délicatesse, ce karaoké apporte son lot salvateur de couleurs criardes et de musique trop forte pour redonner un peu de vie, à défaut de sens, à tous ces gens invisibles dans les quartiers plus huppés de Helsinki. Mais les éclats de lumière sont là. Ne serait ce que le soin apporté aux préparatifs de la sortie du week-end, le choix des vêtements, la précision du coup de peigne pour être présentable aux yeux des autres et qui sait, peut-être à ceux d’une jeune femme inconnue.

Parallèlement, Ansa (Alma Poysti), ni jeune ni vieille, salariée à tout faire dans une supérette dont les vigiles surveillent les moindres faits et gestes des employés y compris sur la gestion des aliments périmés, ne place guère d’espoir dans l’avenir et sur ses chances d’évoluer dans un monde meilleur. Et ce n’est pas sa radio, qu’elle écoute assidûment, qui va changer les choses, tant la situation de la guerre en Ukraine et la présence obsédante d’une très longue frontière entre la Finlande et la Russie, occupent la place centrale de toutes les émissions d’actualités. Ansa a pour seul luxe, une maisonnette dans un quartier ouvrier héritée d’une parente et pour seule vie sociale, les rares sorties avec ses collègues et même si elle ne va jamais au karaoké, pour une fois, elle accepte de s’y rendre avec ses amies…

Voilà, les présentations sont faites. Aki Kaurismaki n’a jamais déplacé les foules même si en France notamment, il est très apprécié d’un public d’amateurs qui sait très bien qu’on n’est pas chez lui comme on est chez d’autres. Pas de misérabilisme mais de l’humour, pas de démonstration péremptoire mais de l’émotion… encore plus puissante quand, en un instant, elle dit tout d’un personnage, de sa fragilité et de son environnement. Ceux qui se souviennent de « La facture d’électricité » de Christophe Miossec ne pourront pas ne pas être touchés par la force évocatrice d’une scène de deux secondes où tout est dit et où l’empathie envers Ansa est acquise jusqu’à la fin du film. Cependant, le réalisateur ne se prive pas des ressorts dramatico-comiques efficaces et connus de tous. Retrouver des astuces scénaristiques qui accentuent l’excitation de l’attente, du dénouement, c’est aussi partager une connivence avec le réalisateur et les personnages (le morceau de papier avec le numéro de téléphone de l’un des amoureux qui se perd dès le début… ) et attendre avec délectation de découvrir comment ces deux âmes simples en quête l’une de l’autre vont finalement se retrouver… ou pas.

Aki Kaurismaki est régulièrement récompensé dans tous les festivals où il présente ses longs métrages. Ce qui a d’ailleurs été le cas pour « Les feuilles mortes » avec le prix du Jury au dernier Festival de Cannes. Et à l’évidence, il semble que ce ne soit pas par corporatisme complaisant. Sa constance à raconter la vie de ces deux amoureux maladroits, en préservant leur dignité, en maniant la drôlerie – parfois féroce – et en nimbant le tout de tendresse et d’un amour sincère pour ses congénères et le cinéma (avec le karaoké, seul autre lieu d’évasion et d’espoir), Aki Kaurismaki mérite effectivement un respect sans réserve et une admiration universelle.

Pierre d’Archelet,

Le festin d’Eugénie

Il fallait oser. Adapter en 2023 le roman d’un auteur suisse, Marcel Rouff, publié un siècle plus tôt (99 ans pour être précis), relatant la passion d’un ancien magistrat pour la gastronomie française, devenu gourmet-gastronome reconnu, c’était prendre le risque de se voir traiter de réactionnaire, de tenant d’un monde où tout, de la cuisine, aux mœurs en passant par le contrat social d’époque, était mieux avant. Or dans « La passion de Dodin Bouffant », réalisé par Tràn An Hùng, c’est tout autre chose qui se passe.

(affiche du film)

Dans le roman initial, ayant déjà fait l’objet d’une adaptation en 1973 dans un téléfilm de Edmond Tyborowski, la vie d’Achille Dodin-Bouffant est décrite sur une plus large période de sa vie alors

que Tràn An Hùng a choisi de se concentrer sur la phase de son existence où il a déjà noué une relation amoureuse avec Eugénie, sa cuisinière, où il ne cesse de la demander en mariage alors

que leur complicité culinaire atteint des sommets d’excellence.

Dodin-Bouffant dont le prénom n’est jamais cité, est donc un châtelain dont la propriété respire le confort, le luxe discret et la quiétude qui va bien au teint d’une certaine bourgeoisie de ces temps-là. Le personnel, essentiellement féminin vaque à ses occupations autour de la cuisinière en chef, Eugénie, qui manifestement possède le don et l’expérience pour une cuisine de haute volée avec le sens du circuit court et des produits de qualité. Elle aidée par Violette, la jeune bonne à tout faire et par Pauline, une enfant qui souhaite faire son apprentissage auprès d’Eugénie. Et la dernière aide vient de Dodin-Bouffant lui-même qui à l’évidence, ne supporte pas de rester à l’extérieur de cette cuisine où tout se joue sous la baguette enchanteresse de la femme qu’il aime. Le ballet commence avec cette première scène débutant par la cueillette des légumes frais au jardin et se poursuivant par la chorégraphie en cuisine où chacun, expert en sa spécialité, lave, épluche, cisèle, détaille, attendrit, rissole, étouffe, mijote ou rôtit pour que chaque action individuelle participe à la réalisation d’un chef d’œuvre collectif. Aucune musique d’accompagnement mais tous les sons propres à chaque ustensile, chaque aliment, chaque type de cuisson viennent soutenir le rythme des images de cette farandole enivrante autour du fourneau de la maestro. Les convives de Dodin-Bouffant, tous amis, liés entre eux par cette passion de la gastronomie, attendent avec délectation dans la salle à manger de découvrir les nouvelles prouesses d’Eugénie. Et si Dodin finit par rejoindre ses amis à table, la cheffe comme on ne disait pas en 1885, n’y consent qu’à la fin du repas car il ne saurait être question pour elle de se reposer tant que tout n’a pas été exécuté à la perfection comme elle l’avait conçu et imaginé dès l’élaboration de son menu.

Il est impossible de rappeler le nombre de films consacrés à la gastronomie française ou même d’ailleurs, tant ils sont nombreux. Mais ce qui est certain, c’est que derrière la dextérité de filmer l’art culinaire, il y a toujours autre chose à voir et à comprendre sur l’histoire des femmes et des hommes qui sont aux fourneaux où à table, à quelques mètres de là. Nous avons tous dans un coin de nos mémoires des scènes de cuisine ou de repas qui balaient l’éventail des situations, du comique au dramatique en passant par le doux-amer. Ici, Tràn An Hùng parle d’autre chose. Bien sûr, il y a des échos avec notre époque sur ce qui devrait toujours avoir été le respect de la terre, des aliments et de la cuisine, avec notamment les pratiques anciennes de traitement des sols par le cuivre et ses « antennes », sans produits chimiques. Sur le savoir et sa transmission aux jeunes générations. Mais ce dont parle avant tout ce film, c’est d’amour. La relation étonnante entre Eugénie et son châtelain a quelque chose de moderne dans le sens où Eugénie refuse le mariage à son employeur alors que c’était à l’époque le seul moyen pour une employée de maison « d’upgrader » son statut social. En femme libre, Eugénie sait que son statut de cuisinière reconnue et admirée, y compris par l’homme qu’elle aime, découle de son talent et de rien d’autre. Elle prévient d’ailleurs Dodin, elle ne veut pas être femme de… et si mariage il devait y avoir, cela ne changerait rien à sa liberté, le soir venu, de laisser sa porte ouverte… ou pas, lors des visites nocturnes de son amant. Assister à la ronde de Benoît Magimel et Juliette Binoche, tout en tendresse et en délicatesse c’est être admis dans le cercle de leurs amis, dans l’enceinte sacrée de cette cuisine où leur génie commun se révèle quand ils pratiquent ensemble pour les autres ou l’un pour l’autre… Cuisine où régnera un jour la jeune Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire) tant il est évident que cette jeune apprentie a été touchée par les fées des fourneaux dès le berceau.

Alors bien sûr, au-delà du drame qui va advenir et de la façon dont les proches vont s’unir avec finesse ou maladresse et souvent avec les deux à la fois, pour accompagner ceux qui s’en vont et retenir ceux qui doivent revenir à la vie, il reste ce sentiment que la cuisine est peut-être le meilleur moyen, à défaut d’être le seul, pour lier les êtres humains entre eux en ravissant leurs papilles, pour mieux atteindre leur âme et enfin leur cœur.

« La passion de Dodin Bouffant » ne pourra évidemment pas plaire à celles et ceux qui jugent que la gastronomie est une valeur du passé où que la cuisine, en tant que pièce, est un lieu d’esclavage moderne… sans parler de celles et ceux qui ne goûtent tout simplement pas aux plaisirs de la chère. Mais lui reprocher d’avoir été choisi pour représenter la France aux Oscars 2024, au détriment de « Anatomie d’une chute », supposément en réaction punitive aux déclarations de Justine Triet lors de la remise de la Palme d’Or à Cannes est injuste car « La passion de Dodin Bouffant » n’a pas à être accusé de ce qu’il n’est pas pour remettre en cause un choix qui ne peut pas et ne doit pas faire l’unanimité. Ou alors, ne pas choisir entre un film de prétoire et un film académique mais sélectionner une promesse pour le futur en envoyant à Los Angeles « Le Règne animal ».

Pierre d’Archelet

« TU SERAS UNE BÊTE, MON FILS… »

L‘audace paie ! Les producteurs (et les investisseurs qui les soutiennent) doivent conserver cette assertion en tête pour ne pas céder à la tentation de ne porter que des projets consensuels et potentiellement rentables… ce qui d’ailleurs n’est nullement une martingale car il arrive parfois que les astres s’alignent différemment et que de spectaculaires réussites ou d’imprévisibles échecs viennent contrecarrer toutes les règles de prudence. Le film de genre (quelques semaines seulement après « Tropic », le cinéma de science-fiction se porte bien en France en cette fin 2023 et c’est réjouissant) est donc mis à l’honneur avec « Le Règne Animal », réalisé par Thomas Cailley. Et surprise, l’audace n’est pas que dans le sujet mais dans son traitement. Thomas Cailley évite prologue et installation du décor ou des personnages. On sait pourquoi on est venu alors autant attaquer le problème de face en prenant le taureau par les cornes.

« L’homme est un animal qui ne se résigne pas à le rester » Sylvain Tesson

François, quadragénaire un peu fatigué est coincé dans les embouteillages avec son fils Émile, grand adolescent de 17 ans avec lequel il se prend gentiment la tête. Lui, le papa un peu imbu de son expérience, de son savoir et de ses références et son fils, un peu lassé de devoir subir les remontrances et surtout les contradictions de son père, lequel assume sa mauvaise foi presque avec gourmandise. Bref, une vie normale. Quand soudain les portes d’une ambulance, elle aussi à l’arrêt dans ce bouchon, volent en éclats et un être étrange mi-homme mi-oiseau en sort et s’échappe sous le regard médusé de François et Émile ou… désabusé des autres automobilistes. Le pays est touché par une épidémie qui transforme lentement mais sûrement certains être humains en animaux sans que les autorités n’en aient compris les causes. La nation s’adapte à l’urgence, tente de confiner les créatures hybrides pour les soigner mais aussi (et surtout) pour protéger les humains. Le père et le fils le savent mieux que d’autres… Lana, la mère d’Émile, a déjà entamé sa mutation et a été transférée dans un centre dans le Sud de la France. Père et fils vont quitter leurs habitudes pour une nouvelle vie dans ce nouvel environnement où ils devront faire face à l’adversité, mieux se comprendre et surtout pour François, accepter qu’Émile fasse sa mue de l’adolescence vers l’âge adulte ou d’une forme de vie vers une autre. Entre temps, quelques belles rencontres humaines ou animales ou hybrides et des scènes d’une beauté à couper le souffle.

Certes, Thomas Cailley n’est pas connu du grand public, il a surtout travaillé dans le monde documentaire et n’a réalisé qu’un seul long métrage de fiction (« Les combattants ») mais c’est un pur produit de la Fémis, cette ENA de la cinématographie où les lauréats démontrent généralement que ce qu’ils ont appris dans cette école élitiste n’a pas été perdu et leur permet de devenir des cinéastes de premier plan. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’idée initiale du « Règne Animal » a été présentée par Pauline Munier, une élève de la Fémis lors de son examen final et dans le jury duquel se trouvait Thomas Cailley. Il lui a alors proposé de travailler ensemble pour arriver à cette version du scénario finalement adapté à l’écran.

Avec plus d’un million de spectateurs, le metteur en scène et ses producteurs ont démontré qu’on pouvait s’aventurer vers d’autres paysages sans perdre son âme d’auteur tout en proposant du spectacle, de la poésie, des sentiments dans ce qu’ils ont de plus pur tout en faisant écho bien sûr aux événements réels qui touchent notre monde. Les acteurs et actrices ne sont pas pour rien dans cette réussite. Romain Duris parvient à composer un mari perdu et un père aimant, émouvant du début à la fin et Paul Kircher confirme avec cette deuxième apparition (après « Le Lycéen ») qu’il possède une présence et un talent déroutants. Les apparitions drôles et tragiques de Tom Mercier comptent aussi dans le bilan final et même les rares personnages plus prévisibles ou moins pertinents (une adjudante de gendarmerie peu crédible ou un jeune bourgeois local un peu trop caricatural dans sa méchanceté) ne viennent pas entacher ce voyage au cœur de notre humanité et de notre perception des changements chez l’autre, surtout quand cet autre nous touche de très près. Et il sera difficile d’oublier la beauté (maléfique) des hommes en échasses, des clairs de lune sur les champs de maïs ou celle des étangs perdus dans des forêts.

La dernière audace aurait été pour la commission ad hoc que « Le Règne Animal » représentât la France aux Oscars en lieu et place d’autres choix peut-être plus attendus. Car à n’en pas douter, ce film aurait été vu comme une véritable curiosité, un film d’anticipation MAIS un film d’auteur.. soit le meilleur des deux mondes !

Pierre d’Archelet

LE SAIGNEUR DES AGNEAUX

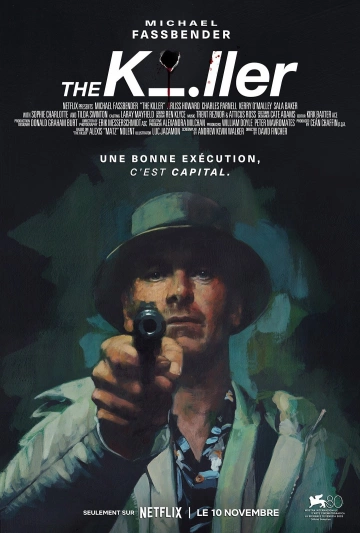

Depuis le 10 Novembre 2023, Netflix propose le dernier exercice de style de David Fincher, l’autre grand maniaque du détail et de la précision après Christopher Nolan… et quelques autres parmi les plus illustres de leurs aînés. Après « Mank », le film quasi expérimental sur Herman Mankiewicz, le ghost writer assumé du scénario de « Citizen Kane », David Fincher, le peintre des clairs obscurs des âmes torturées et souvent criminelles, revient avec « The Killer », l’adaptation de la bande dessinée éponyme des français Alexis Nolent et Luc Jacamon qui relate les aventures d’un tueur à gages glacial et méthodique qui, bien que très consciencieux et généralement infaillible, échoue cette fois dans l’exécution de son contrat, ce qui lui vaut quelques rancœurs de la part de ses employeurs… Lesquels vont faire l’erreur de s’en prendre à ses proches car oui, première surprise, cet animal reptilien à sang froid, a des proches et manifestement il y tient.

L’autre surprise de film, tient non pas dans son histoire mais dans son choix. Fincher en effet, après des opus complexes et virtuoses au point de prendre le risque de laisser des fans sur le bord du chemin, revient avec un scenario ultra convenu et au minimalisme déroutant car rien de plus limpide qu’un tueur à gages qui cherche à se venger d’employeurs peu portés sur le management participatif. Mais comme tous les maîtres, Fincher remet continuellement son ouvrage sur le métier et peaufine ses gammes de grammairien du film noir. Ce n’est donc pas sur le fond qu’il faudra admirer le talent du réalisateur mais dans la forme. Quant au rôle titre, on se demande après coup comment il aurait pu échapper à Michael Fassbender, tant ce visage ascétique et ce jeu marmoréen habillent idéalement le personnage quasi robotique du tueur… quitte à faciliter la tâche des critiques en lui faisant décliner sa énième version de l’impassibilité. Le metteur en scène lui-même a déclaré que si Michael Fassbender n’avait pas accepté de faire le film, ce dernier ne se serait sans doute pas fait, en tout cas pas avec lui. Sachant que Fassbender a la même réputation de perfectionniste et de méticulosité que David Fincher (tout comme Atticus Ross et Trent Reznor qui compose une bande-son plus « bruitesque » que musicale mais idéalement auxiliaire de l’atmosphère de chaque scène), il devient alors évident que « The Killer » s’est transformé en terrain de jeu pour une poignée de maniaques du cinéma tous excités à l’idée de revisiter les codes du polar.

Depuis « Le Samouraï » de Jean-Pierre Melville (1967) et ses nombreux descendants, on sait que le quotidien du spadassin salarié n’a rien de réellement exaltant, de romanesque ou encore de glamour. On sait même que dans ce corps de métier, le débat sur la retraite après 42 années d’activité n’a jamais eu cours car la profession est par nature peu solidaire et si peu y parviennent que toutes et tous savent qu’il appartient à chacun de se constituer sa propre épargne. Et dans « The Killer », le personnage principal (dont on connaîtra tous les alias mais jamais le patronyme véritable) confirme en tout point à quel point sa pratique de la mort est routinière, ennuyeuse et dépourvue de toute fascination. Et pourtant… c’est dans cette routine, dans cette voix off et dans le contraste entre les mantras récités par le sicaire et la réalité de ses actes que la nôtre de fascination naît et reste attachée à ses talons sans que l’on sache vraiment si on finit par s’attacher à lui ou juste à s’intéresser au devenir de cet assassin professionnel pour qui le bien et le mal n’existent pas et où chaque être humain rencontré est méthodiquement classé (et traité) par degré de dangerosité, même à son insu…

(photo Tilda & Michael)

En six chapitres correspondant peu ou prou aux voyages à travers le monde où le tueur mène son enquête et retrouve un à un ceux qui voulaient sa mort, David Fincher raconte certes une histoire maintes fois montrée au cinéma mais en tordant les règles, en y ajoutant des degrés de lecture différents et en mettant en avant un personnage principal pour lequel il est impossible d’avoir de l’empathie (tout comme il se le répète sans cesse à lui-même) tout comme il est difficile d’en éprouver aussi pour ses victimes même si, et c’est peut-être là le génie du film, en tant que spectateur on se surprend à sursauter devant les choix du tueur et à se dire – en catimini – qu’on n’aurait sans doute pas fait le même tri dans les victimes potentielles… Le mérite en revient aux seconds rôles de grand talent car leur façon d’incarner leurs personnages imprègne le film de cette atmosphère viciée où, tout autour du tueur bien identifié, s’agitent des gens affables à l’apparence de l’agneau mais à l’âme de grand saigneur. Et il faut mentionner les deux moments les plus troublants du film avec deux actrices au sommet (Tilda Swinton et Kerry O’Malley) qui savent interpréter l’injouable… la panique raisonnée, la peur maîtrisée, l’espoir insensé d’une issue impossible… car elles savent bien que dans leur univers, on finit toujours par être rattrapé par ses propres turpitudes.

Car la morale de « The Killer » tient toute entière dans ce point précis… Il est si facile de commanditer ce que notre morale réprouve… pour peu qu’on n’ait pas à exécuter les contrats nous-même, que ça serve nos intérêts, que ça se passe loin de nous, qu’on nous offre ce genre de services sans trop insister sur la réalité crue de la prestation et surtout, sans prononcer les mots qui fâchent…

Pierre d’Archelet