Le 7 ème art par Pierre D'Archelet

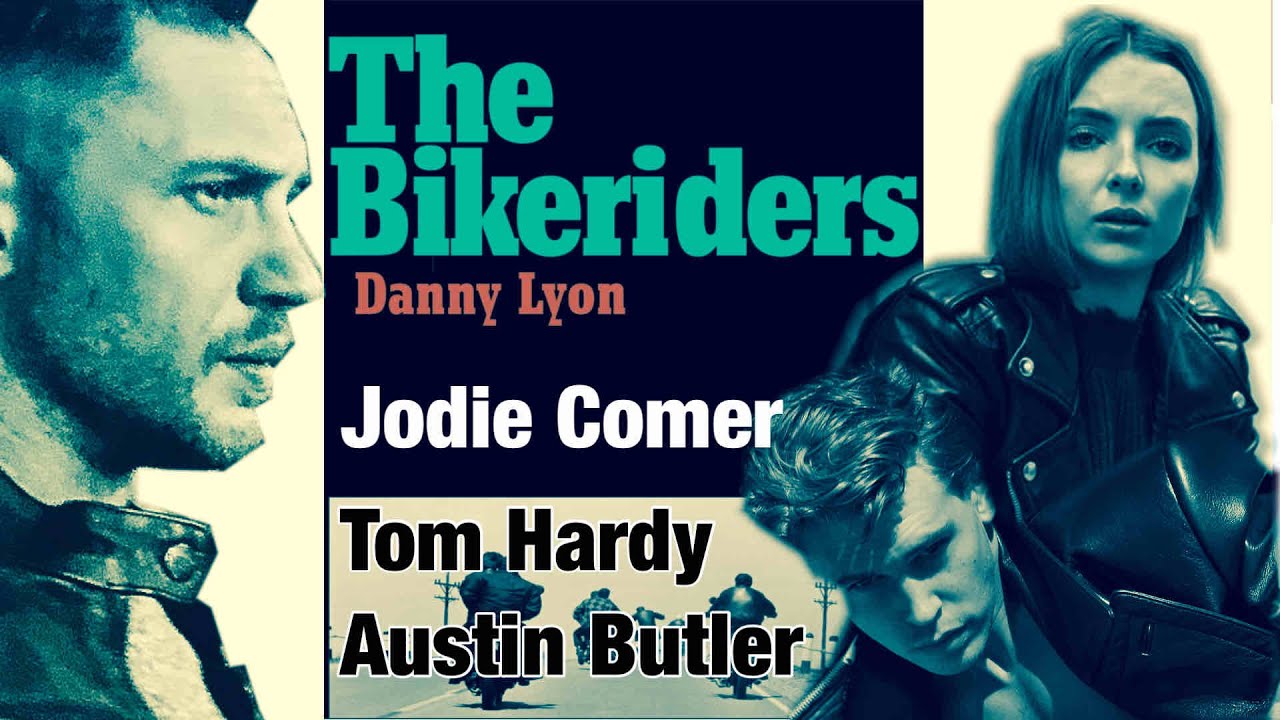

The Bikeriders

Midwest, USA, années 60. Benny (Austin Butler), fils génétiquement créé de James Dean et de Brad Pitt promène sa dégaine de beau gosse un peu fat dans les bars de la ville où selon le club de motard auquel on appartient, il est vivement conseillé de ne pas afficher ses « couleurs ». Mais Benny est un rebelle et la violence ne lui est pas étrangère. Il préfère mourir plutôt que d’enlever son blouson quand on le lui ordonne. Première bagarre et présentation de Benny. Dans cet univers ultra codifié et pas si traité que cela au cinéma, « The Bikeriders » navigue entre plusieurs sous catégories… de motards bien sûr, du western, du passage à l’âge adulte, de chronique sociale sur les « red necks » de la terre du milieu, de naissance-évolution-apogée-chute d’une bande de gangsters. Benny donc, va rencontrer les deux personnes les plus importantes de sa jeune vie. Kathy (Jodie Comer), jeune femme qui tombe sous son charme de motard un peu voyou qu’il épousera mais qui ne cessera de vouloir l’éloigner de sa moto et de son gang. Et bien sûr, Johnny (Tom Hardy) le fondateur charismatique du gang des « Vandals » que Benny intègre et où il développe une relation fusionnelle avec son mentor, seule personne dont il accepte les ordres. Entre croissance exponentielle du gang, le développement des clubs affiliés appelés « chapitres », le basculement vers une criminalité de plus en plus lourde et l’arrivée des premiers démobilisés du Viet Nam qui apportent avec eux le désenchantement, les drogues dures et l’ultra violence, les « Vandals » et chacun de ses membres vont vivre des bouleversements profonds qui changeront à jamais leur monde.

Jeff Nichols n’a jamais caché son admiration voire son acculturation totale à l’œuvre de Martin Scorsese et dans ce « Bikeriders », il y a toute la trame, le style et le soin extrême apporté aux décors, à la lumière et à la musique que l’on a trouvés il y a trente-quatre ans déjà dans « Les Affranchis ». Et bien sûr, par l’introduction d’une narratrice qui, à travers son regard de femme, va reprendre le fil de l’histoire de ce club de motards plus que masculins, depuis sa création à son inévitable déclin en passant par son ascension. Comme Karen, l’épouse de Henry, l’apprenti gangster du film de Scorsese, ici, c’est Kathy qui relate à Danny Lyon (Mike Faist) – jeune documentariste qui a décidé de suivre un club de bikers du Midwest-, sa rencontre avec son futur époux Benny. Lequel, se débat comme il le peut entre son besoin viscéral de liberté motorisée et les rares êtres humains qui s’entichent de lui…

Il n’y a ici point de tromperie car dès le début, on sait que l’on assiste à un drame et que la nature même des personnages les conduira là où il était prévu qu’ils achèvent leur histoire. Et comme chez Scorsese, la seule inconnue est de savoir combien s’en sortiront et lesquels. Si les défauts de « Bikeriders » sont compensés par ses qualités, ils le doivent sans doute au regard très naturaliste de Jeff Nichols sur ces personnages. Le scénario étant tiré du livre du vrai Danny Lyon (dont les photos noir et blanc des vrais « Vandals » habillent le générique de fin), on reste en observateur sans réellement éprouver d’empathie alors que dans des classiques du genre (notamment les deux films de commande que Francis Ford Coppola tourna en 1983, « Rusty James » et « Outsiders »), tout repose sur l’identification du jeune héros à son mentor et l’empathie du spectateur envers l’un ou l’autre des protaginistes. Mais entre la beauté des images et de la reconstitution, la qualité de la bande originale (rock n’ roll, forcément…) et le jeu des acteurs, il serait dommage de bouder son plaisir. Et puis comme dans tout film de qualité, il y a le petit rôle qui vient mettre en lumière une nouvelle tête qui marque durablement les esprits. Hitchcock disait que si le méchant était réussi, le film le serait aussi. Dans « Bikeriders », le méchant est très jeune, très méchant et très réussi. Donc…

Border Line

Parler de certains films est presque criminel tant la révélation du moindre élément est une atteinte au plaisir du lecteur… qu’on prive ainsi de la joie intense de se faire mener par le bout du nez. Imaginerait-on aujourd’hui se lancer dans un pitch détaillé de «Usual Suspect » sans risquer de compromettre l’identité de Kayzer Söze ? Mais dans certains cas, ne pas parler du film est encore plus condamnable car certains longs métrages dans leur modestie ne bénéficient pas d’une grande couverture médiatique même si avec « Border Line », les critiques ont été élogieuses. Mais c’est un « petit » film espagnol réalisé par deux vénézuéliens, Juan Sebastian Vasquez et Alejandro Rojas qui ne restera dans les salles que le temps d’un succès d’estime surtout en période de vacances scolaires où les films familiaux auront la priorité. Mais pour ceux qui trouveront encore une salle où il est projeté ou dès sa première diffusion sur les chaînes spécialisées, « Border Line » leur apportera ce petit frisson voluptueux, non seulement parce qu’ils auront conscience d’avoir vu un film paranoïaque délicieusement angoissant mais aussi parce qu’ils auront la certitude d’avoir vu du cinéma, du vrai, avec une réalisation et une interprétation de haut vol. Et avec une qualité supplémentaire : de l’intelligence !

Elena (Bruna Cusi) vit en couple à Barcelone avec Diego (Alberto Ammann). Elle est danseuse moderne, lui est est urbaniste et le grand projet de leur vie est d’aller s’installer à Miami. Leur dossier a été accepté par les autorités, tous les questionnaires ont été remplis et tous les documents officiels transmis. Si Elena, espagnole de naissance est relativement sereine, Diego lui est plus fébrile. De nationalité vénézuélienne, il sait que son cas sera sans doute scruté de plus près une fois sur le territoire américain. Après une dizaine de minutes de film, Elena et Diego atterrissent donc à New York et doivent prendre une correspondance pour Miami. Mais bien sûr, les agents de la police aux frontières leur demandent de les suivre au sous-sol pour des vérifications complémentaires.

Et c’est là que l’exercice devient difficile car en divulguer plus serait inélégant.

Toutefois, la réputation mondiale des agents de la police des frontières américaine laisse deviner que Diego et Elena vont passer un moment qu’on va pudiquement qualifier de désagréable. « Border Line » a une durée d’une heure et dix-sept minutes, l’autre de ses atouts. A une époque où les réalisateurs semblent tiraillés entre l’envie de condenser leur scénario dans un long métrage mais avec peut-être le regret de ne pas avoir pu en tirer une série, les films courts et percutants deviennent rares. Ici, 77 minutes suffisent amplement car au-delà, le spectateur risque l’apoplexie et il faudrait distribuer des bouteilles d’oxygène. La construction machiavélique du scénario ne laisse aucun repos au spectateur et si chaque micro rebondissement amène plus de questions que de réponses, ils sont si resserrés qu’on a guère de temps à consacrer à la réflexion. Les agents Barrett et Vasquez (Ben Temple et Laura Gomez) mènent la danse avec une fausse bonhomie effrayante et si on mesure très vite que lorsqu’on est en situation de demandeur, on est prêt à accepter beaucoup trop de compromis, on ne mesure pas que finalement, on ne sait pas grand chose de ce qui nous entoure. Qui est mon conjoint ? Qui sont ces agents intrusifs ? Qui suis-je moi même ? Car l’intelligence des deux réalisateurs réside dans leur faculté à apporter plusieurs niveaux de lecture et de réflexion. S’ils s’étaient cantonnés à une dénonciation de la politique migratoire américaine, « Border Line » n’aurait été qu’un petit pamphlet bien fait mais déjà vu, alors qu’en introduisant toute une série de doutes sur chacun des personnages, ils offrent un très grand petit film dont on se souviendra longtemps.

Challengers

Attention, escroquerie… Mais par n’importe quel genre d’escroquerie. De celle qui vous laisse pantois et tout rouge de la honte d’avoir aimé se faire escroquer. « Challengers », le dernier et très attendu film de Luca Guadagnino sort finalement en salles. Un trio amoureux, même dans le monde du tennis, ce n’est plus un classique, c’est un lieu commun. Et pourtant…

Tashi Duncan est une joueuse de tennis au potentiel évident. Issue d’un milieu modeste et d’une ambition sans limite, elle sait ce que c’est de se battre pour réussir et sait déjà avec finesse qu’une carrière de joueuse pro se construit sur et hors des courts. Elle intègre alors l’université de Stanford où elle perdra un peu de temps avant de passer professionnelle mais où elle enrichira son carnet d’adresses et construira sa légende de femme forte et indépendante. Lors d’une soirée, elle y rencontre deux joueurs de son âge, Art Donaldson et Patrick Zweig. Les deux garçons, le blond et le brun, se connaissent depuis l’âge de 12 ans et leur amitié est indestructible. Ils ont grandi ensemble tout au long de leur parcours en « sports études » et ont intégré Stanford où ils sont devenus de redoutables joueurs de double. Issus de milieux aisés, ils n’ont pas la même approche de la vie que Tashi mais en tombent amoureux aussitôt. Une compétition s’engage alors pour la séduire. Si Patrick gagne cette première manche, le destin va briser les rêves de gloire de Tashi et c’est avec Art, qu’elle construira une famille et un avenir par procuration en transformant l’indolent Art en champion de premier plan. Mais le temps passe et Art s’use et se perd un peu. Il ne gagne plus. Pour qu’il engrange de la confiance avant l’U.S Open qu’il n’a jamais remporté, Tashi l’inscrit dans un tournoi Challenger (2ème division) en espérant que des victoires faciles le requinqueront. Mais dans ce tournoi près de New York, il y a également un certain Patrick Zweig. Et c’est là que va se jouer la troisième manche…

Si cette présentation est chronologiquement linéaire, le film lui ne l’est pas. Avec un montage volontairement calqué sur les échanges sur le court et jouant avec les flash backs contenant eux même des flash backs, la vie de Tashi, Patrick et Art défile sur l’écran au rythme effréné d’un match de tennis enfiévré. La musique des ex Nine Inch Nails envoûtante, le travail sur la lumière du chef opérateur, le talent inouï des acteurs, tout est ensorcelant. Avoir choisi Zendaya, star confirmée du cinéma hollywoodien, c’était déjà s’assurer qu’il n’y aurait pas de difficulté pour le public à l’imaginer dans un rôle de femme forte qui ne se laisse dominer par rien ni personne. Et avoir choisi Mike Faist (Art) et Josh O’Connor (Patrick), relève du génie prémonitoire car il fallait imaginer au vu de leur jeune carrière qu’ils seraient capables d’être aussi fins dans leur jeu. Ni Tashi, ni Patrick ni Art ne sont des bourreaux ou de victimes. Ils sont les deux à la fois au gré des aléas du déroulement de leur destin commun et c’est ce qui les rend magnétiques. D’ailleurs, que Zendaya, en vraie femme de tête, soit coproductrice de « Challengers » dit tout de la richesse du rôle qui lui revient. Enfin, là où l’escroquerie est délicieuse, est que ce film a été vendu depuis plus d’un an avec des bandes annonces ad hoc, comme un trio amoureux sulfureux avec sa promesse d’un érotisme assumé et d’une moralité chamboulée. Luca Guadagnino, grand maître des passions amoureuses a toujours su jouer avec la censure pour que ses films, à la sensualité évidente, obtiennent malgré tout le label « tous publics » aux USA. Et il récidive. Ici, pas une seule scène de sexe, juste quelques moments où on se chauffe un peu. Et pourtant, le film est électrisant. Peut-être parce qu’il capte tout ce qu’il y a de beau chez n’importe quelle jeune femme ou n’importe quel jeune homme, tous pleins d’espoirs, d’ambition et d’énergie. Des amitiés les plus fortes et des amours les plus passionnées découlent les douleurs les plus cruelles quand elles se finissent. Alors, ne reste qu’une seule question: Est-ce que l’amour et l’amitié peuvent réellement mourir ?

Ce qui est bien avec les coproductions internationales, c’est que c’est un peu comme la boîte de chocolats de Forest Gump, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Dans les années 70, c’était devenu une spécialité pour réunir sur un même projet la brochette de stars la plus fournie de l’année. Les résultats au box office étaient souvent bons et les critiques faisaient la moue avant de réviser leur jugement quarante ans plus tard. En ce vingt-et-unième siècle déjà bien entamé, ce type de projet n’a plus rien de surprenant et permet même de financer et de faire vivre des films étonnants qui sans ce genre d’attelage, n’auraient jamais pu voir le jour.

Ainsi, la France, l’Allemagne, la Suisse et le Japon se sont associés pour soutenir « Sidonie au Japon », réalisé par Élise Girard et coécrit avec Maud Armeline et Sophie Fillières. Sidonie, c’est le prénom d’une écrivaine qui a connu un immense succès avec son premier roman il y a très longtemps. Et comme les dieux aiment punir ceux à qui ils ont beaucoup donné, ils ont aussitôt rappelé à eux Antoine, l’homme qu’elle aimait follement et qu’elle venait d’épouser. De ce succès mondial et de cette disparition sont nées une douce et longue dépression et un blocage intégral devant la page blanche. Sidonie n’a donc écrit qu’un seul livre et vit plus ou moins recluse dans le souvenir d’Antoine et le décalage de plus en plus grand avec le monde qui l’entoure. Quelques décennies plus tard, pourtant, un éditeur japonais réédite son roman et l’invite à cette occasion. Contre toute attente, malgré une légère inaptitude à vivre en dehors de son appartement et ses doutes sur la pertinence de ce voyage, Sidonie accepte et se rend au Japon. Bien sûr, elle y est confrontée au choc des cultures, accentuant encore un peu plus ses difficultés à communiquer avec d’autres êtres humains, surtout quand tout au quotidien est désarmant. Mais son éditeur, Kenzo Mizoguchi, est à ses côtés à chaque minute et il va autant aider Sidonie à s’ouvrir à nouveau à la vie qu’il va bénéficier à son tour de l’influence de l’écrivaine pour finir par fendre légèrement l’armure. Et comme le Japon est une terre où les esprits des morts aiment communiquer avec les vivants, le fantôme d’Antoine apparaît soudainement et vient bousculer encore un peu plus l’aventure japonaise de Sidonie

Et cette aventure en est vraiment une, autant pour les protagonistes que pour le spectateur tant le film est un objet filmique non identifié. Comédie douce amère où les rires sont pourtant francs mais de qualité, où les fantômes pourraient être effrayants mais sont tout simplement touchants et où des personnages bien avancés dans leur vie découvrent un peu surpris qu’ils peuvent encore aimer et être aimés. Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara et August Diehl sont remarquables de finesse et de drôlerie tout comme les seconds rôles japonais qui placent leurs notes délicates de distance et d’humour exactement là où il le faut pour que l’harmonie soit parfaite. Et enfin, il faut retenir la caméra bienveillante de la réalisatrice qui, au delà du tact de l’ensemble du film, innove avec audace et élégance dans la traditionnelle scène d’amour où la nudité n’est pas occultée en raison de l’âge des acteurs mais sublimée et rendue naturelle et émouvante. Est-ce cela qu’on appelle un moment de grâce ?

Sidonie au Japon

Blue Giant

Première découverte, le succès du manga éponyme dans un vingt-et-unième siècle décidément plein de surprises. Que la jeunesse japonaise se passionne pour les aventures musicales de trois jeunes copains, fous de jazz et gravissant un à un les échelons de la réussite et de la reconnaissance dans ce milieu très sélectif est déjà une curiosité, vue de France. Mais le Japon est et a toujours été un pays cultivant sa différence notamment pour ce qui est de la conservation du patrimoine musical américain et Tokyo, est encore aujourd’hui considérée comme l’une des capitales mondiales du jazz avec des spécialistes reconnus et adulés, non seulement des exégètes mais également d’un public plus large. Ainsi quand le Studio NUT fut chargé d’adapter en anime le manga à succès, outre le choix du réalisateur, Tashikawa Yuzuru, la priorité fut de choisir trois pointures du jazz local pour jouer les partitions des morceaux entendus dans le long métrage. La pianiste Hiromi Uehara compose la musique et joue les parties piano et s’adjoint les services de Tomoaki Baba au saxo et de Shun Ishiwaka à la batterie. Et pour coller au mieux à cette histoire d’apprentissage et de progression constante vers l’excellence, les trois musiciens ont appris ensemble à « dé-jouer » pour retrouver leurs maladresses de jeunesse. Il ne s’agit donc pas là, d’un essai approximatif sur une musique réservée à quelques happy few… Ça respire la passion, l’amour de la musique, le dépassement de soi et la camaraderie. Ces mangas originels s’inscrivent dans ces catégories développées pour un lectorat ciblé par tranches d’âge et mettant souvent en valeur l’amitié, la volonté de réussir et le dépassement de soi. Plus légers dans les Shonen pour les 8/18 ans et parfois plus sombres dans les Seinen destinés aux plus de 20 ans avec une sous-catégorie, les Nekketsu mettant l’accent sur la volonté inébranlable de surmonter tous les obstacles pour parvenir au but que l’on s’est fixé. Une sorte de classement plus affûté entre la bibliothèque rose et la bibliothèque verte de notre enfance.

Daï, un jeune garçon de 18 ans est en terminale dans sa petite ville de Sendaï. Il vit avec sa mère, sa petite sœur et s’est pris de passion pour le saxophone sans avoir jamais pris de cours. Alors avec la fougue qui est la sienne, il joue tous les jours le long du canal proche de sa maison, été comme hiver, transpirant sous le soleil comme grelottant sous la neige. Mais il comprend bien vite que s’il veut devenir « le meilleur sax du monde », c’est à Tokyo qu’il faut aller. Alors il part, et va s’installer plus ou moins de force chez Shunji, son ami d’enfance qui y vit déjà depuis qu’il est entré à l’université. Shunji, ne joue d’aucun instrument mais il est en admiration devant le talent de son ami. Ce dernier fait alors la connaissance d’un vrai musicien, le jeune Yukinori, fils de bonne famille ayant appris le piano depuis le berceau et peut-être un peu enfermé dans son talent réel mais sans cette étincelle de passion qui transcende tout. Yukinori va très vite reconnaître le talent brut de Daï et ils vont commencer à jouer ensemble, presque aussitôt rejoints par Shunji, qui décide de se mettre avec fougue à la batterie pour accompagner ses deux amis, autant pour la musique que par amitié. La suite, sans surprise, dans cette fable au nuancier de bleus magnifiques, sera jalonnée d’échecs, de progrès puis bien sûr de réussite avec pour but ultime pour ces très jeunes gens, jouer au « So Blue », LE club des puristes du jazz de Tokyo. Le plus surprenant dans cette histoire finalement classique de « coming on age », c’est la fraîcheur, la sincérité des personnages et l’absolue pureté de leurs sentiments… et l’amour pour le jazz. Si le choix de l’usage d’un procédé de motion picture en 3D calqué sur les vrais musiciens ne donne pas le résultat escompté lors des scènes de concert, c’est vraiment dans l’animation classique et ses ambiances nocturnes bleutées somptueuses que toute la poésie et la magie de ce groupe de trois amis mélomanes éclate à l’écran aussi fort que les notes de musique de la bande originale.

De tous temps, il y a toujours eu des parents soucieux de propulser leurs enfants vers les sommets de la réussite scolaire en usant des modestes moyens mis à leur disposition. Et parmi eux, celui des options linguistiques était probablement le meilleur. Choisir pour leurs descendants et contre leur gré, de faire allemand LV1 et de cocher l’option latin dès la 4ème, c’était l’assurance de les voir inscrits dans les classes regroupant les meilleurs élèves… en espérant secrètement que leur progéniture bénéficierait d’un effet d’entraînement vers le haut car trop conscients de leurs aptitudes réelles. A cela, on peut ajouter, hier comme aujourd’hui, des professeurs pas forcément en phase avec le défi à relever face à une communauté d’élèves aux motivations… disons incertaines et à l’enseignement d’une langue morte qui s’adapte mal à un public pour lequel le « par cœur » et la rigueur des déclinaisons sont des notions abstraites. Quant à celles et ceux qui ont survécu à ces choix imposés par des parents inconscients de leur cruauté, une pensée émue à l’idée qu’aujourd’hui encore, ils puissent frissonner de terreur en entendant les noms de Gaffiot ou de Bescherelle !

Angers, 2023. Delphine est une jeune et jolie professeure de latin qui a renoncé à enseigner sa matière à des élèves qui, en échange de très bonnes notes sont sages comme des images et lui permettent de se consacrer à autre chose… La catastrophe se présente quand le Ministère de l’Éducation Nationale décide de sélectionner la classe de Delphine (qui a donc les meilleurs notes du pays) pour représenter la France au concours international de latinistes qui se tiendra à Naples. La proviseure, ravie de promouvoir son lycée (et de sauver les quelques heures de latin qu’elle réussit à maintenir chaque année) pousse donc Delphine et ses élèves de toute son énergie pour ce qui va devenir un voyage d’apprentissage pour un peu tout le monde. Car pour compléter cet attelage hétéroclite, le groupe sera accompagné par Rodolphe, le neveu de la proviseure, latiniste passionné et auteur d’une thèse de 800 pages sur une nouvelle méthode révolutionnaire pour enseigner cette langue « vivante », il y tient.

Bis Repetita...

Avec « Bis Repetita », réalisé par Emilie Noblet et coécrit avec Clémence Dargent, c’est un road movie auquel on assiste… qui a l’excellente idée de sortir les élèves de leur classe pour les plonger en terre inconnue, autant par l’exotisme de la ville de Naples que par le milieu élitiste dans lequel ils se retrouvent coincés contre leur gré et où ils devront faire preuve de beaucoup d’adaptabilité pour survivre. Bien évidemment, derrière la comédie franchement réjouissante et délicieusement amorale, il y a quelques touches de gravité qui viennent interroger sur tous les sujets qui préoccupent aussi bien les adolescents que les adultes, avec le sentiment amoureux en première ligne mais aussi l’honnêteté, la vérité, le mensonge, la transmission du savoir… Ce qui donne la possibilité à Louise Bourgoin et Xavier Lacaille (le génial Samy de la série « Parlement ») de montrer toute l’étendue de leur talent et aux jeunes acteurs interprétant ce groupe de très mauvais élèves de crever l’écran avec une mention spéciale pour Elias Donada dont le Alban amoureux maladroit de sa prof reste longtemps en mémoire. Et ne pas bouder son plaisir devant la prestation de Noémie Lvovsky en proviseure un peu dépassée ou Francesco Montanari en un Vittorio vénéneux, organisateur star des ces olympiades du savoir antique, qu’il aimerait voir réservées à l’élite. Et finalement de penser que lorsqu’on voit les traces bénéfiques laissées par l’enseignement du latin – même subi à contre cœur – des décennies plus tôt, ce film donnerait presque envie d’en reprendre l’étude et de ne plus avoir peur de Gaffiot et Bescherelle.

Une affaire d'honneur .

Marie-Rose Astié de Valsayre. C’est le nom de la dernière héroïne du cinéma français de la fin de 2023 et, avant cela, de la fin de 1887. « Une affaire d’honneur » est le quatrième long métrage de Vincent Perez. Ce dernier, en discutant avec les Carliez père et fils, ses maîtres es cascades et escrime depuis des décennies, se voit souffler l’idée d’écrire un scénario relatant l’histoire du duel en France. Après quelques hésitations, quelques contre-temps, Vincent Perez se mit à l’écriture avec son épouse, Karine Silla, actrice et scénariste, pour aboutir à cette version relatant sur quelques mois de 1887, une affaire d’honneur donc, se situant dans le milieu de l’escrime dans les milieux militaires et journalistiques, relatant le retour à la mode des duels et la naissance politique d’une femme de caractère, féministe, journaliste, pamphlétaire, et… redoutable bretteuse.

Les champs/contre-champs de la scène d’ouverture donne une idée des joutes qui s’annoncent. Dans un hôtel particulier de cette fin du XIXème siècle, l’élite parisienne se presse pour assister à un match d’épéistes organisé par l’homme de presse Ferdinand Massat (Damien Bonnard) et le directeur d’une salle d’armes, Adolphe Tavernier (Guillaume Galienne). Les deux adversaires bénéficient d’une réputation flatteuse ; Gustavo de Borda (Pepe Lorente) pour l’Espagne, et Clément Lacaze (Roschdy Zem), son homologue français, granitique, taiseux, peu enclin à la flatterie et à la diplomatie. Parmi les convives qui s’installent de part et d’autre de la piste aménagée au centre, les regards se croisent. Une jeune femme au bras d’un homme trop vieux, regarde à la dérobée le jeune Adrien (Noham Edjé) au bras duquel, dans un monde parfait, elle aurait du être ce soir-là.

En cette période où la parole et la plume se libèrent (Loi du 29 juillet 1881), les diffamations et les atteintes à l’honneur commises par voie de presse se lavent dans le sang et par le duel, d’où la présence d’un cercle d’escrime dans presque chaque grand journal de l’époque. L’autre « camp » qui fournit son quota de duellistes est représenté par les anciens officiers de l’armée française, encore traumatisés par la défaite de 1871 et qui, consumés par leur rage revancharde, font payer à leurs adversaires la honte de l’humiliation prussienne… Quitte à perdre tout honneur en massacrant des adversaires beaucoup moins au fait du maniement des armes.

Au gré des affaires d’honneur qui s’entrechoquent et conduisent à une spirale vengeresse, où l’innocence et la droiture paient un lourd tribu, il est évident que d’honneur, il n’y a point ou si peu…

L’intervention de Marie-Rose Astié de Valsayre (Doria Tillier) qui viendra s’immiscer dans ce monde d’hommes où l’atmosphère des vestiaires des salles d’armes de 1887 ressemblent aux vestiaires de foot d’aujourd’hui, apporte son lot d’énergie joyeuse, de défi et de séduction dans cet univers mortifère où les hommes s’entre-tuent pour de fausses raisons. Marie-Rose qui se bat pour faire abroger une ordonnance du Préfet de Police de 1800 qui autorise la port du pantalon pour les femmes uniquement sur autorisation préfectorale, temporaire et nominative (nota bene : après analyse, certains juristes pensent que cette ordonnance n’a jamais été abrogée et que malgré une réponse du gouvernement en 2013 actant sa désuétude, aucun texte proactif n’est jamais venu la supprimer). Marie-Rose qui se bat pour améliorer la condition des femmes sur tous les fronts, y compris sur celui de l’honneur… puisqu’on peut la salir et l’insulter à loisir dans chaque article de journal sans que jamais elle puisse demander réparation car aucun de ces messieurs n’accepte de se battre avec une femme.

« Une affaire d’honneur » est un film classique dans tout ce que ça peut avoir de noble, avec un soin méticuleux apporté à la reconstitution, aux éclairages, à la virtuosité des combats – évidemment – et à la mise en scène où on croît reconnaître les maîtres de Vincent Perez. A noter que le réalisateur s’est donné le rôle du Colonel Berchère, officier revanchard, assassin qui se cache derrière des règles d’honneur qu’il ne respecte pas. Sans surprise, l’ensemble de la distribution est remarquable avec un coup de cœur pour Dora Tillier, qui apporte tout ce qu’il faut de complexité, d’intelligence et de charme à son personnage de choc pour espérer un jour qu’un biopic centré sur la vie de Marie-Rose Astié de Valsayre voie le jour.

Le festin d’Eugénie

Il fallait oser. Adapter en 2023 le roman d’un auteur suisse, Marcel Rouff, publié un siècle plus tôt (99 ans pour être précis), relatant la passion d’un ancien magistrat pour la gastronomie française, devenu gourmet-gastronome reconnu, c’était prendre le risque de se voir traiter de réactionnaire, de tenant d’un monde où tout, de la cuisine, aux mœurs en passant par le contrat social d’époque, était mieux avant. Or dans « La passion de Dodin Bouffant », réalisé par Tràn An Hùng, c’est tout autre chose qui se passe.

(affiche du film)

Dans le roman initial, ayant déjà fait l’objet d’une adaptation en 1973 dans un téléfilm de Edmond Tyborowski, la vie d’Achille Dodin-Bouffant est décrite sur une plus large période de sa vie alors

que Tràn An Hùng a choisi de se concentrer sur la phase de son existence où il a déjà noué une relation amoureuse avec Eugénie, sa cuisinière, où il ne cesse de la demander en mariage alors

que leur complicité culinaire atteint des sommets d’excellence.

Dodin-Bouffant dont le prénom n’est jamais cité, est donc un châtelain dont la propriété respire le confort, le luxe discret et la quiétude qui va bien au teint d’une certaine bourgeoisie de ces temps-là. Le personnel, essentiellement féminin vaque à ses occupations autour de la cuisinière en chef, Eugénie, qui manifestement possède le don et l’expérience pour une cuisine de haute volée avec le sens du circuit court et des produits de qualité. Elle aidée par Violette, la jeune bonne à tout faire et par Pauline, une enfant qui souhaite faire son apprentissage auprès d’Eugénie. Et la dernière aide vient de Dodin-Bouffant lui-même qui à l’évidence, ne supporte pas de rester à l’extérieur de cette cuisine où tout se joue sous la baguette enchanteresse de la femme qu’il aime. Le ballet commence avec cette première scène débutant par la cueillette des légumes frais au jardin et se poursuivant par la chorégraphie en cuisine où chacun, expert en sa spécialité, lave, épluche, cisèle, détaille, attendrit, rissole, étouffe, mijote ou rôtit pour que chaque action individuelle participe à la réalisation d’un chef d’œuvre collectif. Aucune musique d’accompagnement mais tous les sons propres à chaque ustensile, chaque aliment, chaque type de cuisson viennent soutenir le rythme des images de cette farandole enivrante autour du fourneau de la maestro. Les convives de Dodin-Bouffant, tous amis, liés entre eux par cette passion de la gastronomie, attendent avec délectation dans la salle à manger de découvrir les nouvelles prouesses d’Eugénie. Et si Dodin finit par rejoindre ses amis à table, la cheffe comme on ne disait pas en 1885, n’y consent qu’à la fin du repas car il ne saurait être question pour elle de se reposer tant que tout n’a pas été exécuté à la perfection comme elle l’avait conçu et imaginé dès l’élaboration de son menu.

Il est impossible de rappeler le nombre de films consacrés à la gastronomie française ou même d’ailleurs, tant ils sont nombreux. Mais ce qui est certain, c’est que derrière la dextérité de filmer l’art culinaire, il y a toujours autre chose à voir et à comprendre sur l’histoire des femmes et des hommes qui sont aux fourneaux où à table, à quelques mètres de là. Nous avons tous dans un coin de nos mémoires des scènes de cuisine ou de repas qui balaient l’éventail des situations, du comique au dramatique en passant par le doux-amer. Ici, Tràn An Hùng parle d’autre chose. Bien sûr, il y a des échos avec notre époque sur ce qui devrait toujours avoir été le respect de la terre, des aliments et de la cuisine, avec notamment les pratiques anciennes de traitement des sols par le cuivre et ses « antennes », sans produits chimiques. Sur le savoir et sa transmission aux jeunes générations. Mais ce dont parle avant tout ce film, c’est d’amour. La relation étonnante entre Eugénie et son châtelain a quelque chose de moderne dans le sens où Eugénie refuse le mariage à son employeur alors que c’était à l’époque le seul moyen pour une employée de maison « d’upgrader » son statut social. En femme libre, Eugénie sait que son statut de cuisinière reconnue et admirée, y compris par l’homme qu’elle aime, découle de son talent et de rien d’autre. Elle prévient d’ailleurs Dodin, elle ne veut pas être femme de… et si mariage il devait y avoir, cela ne changerait rien à sa liberté, le soir venu, de laisser sa porte ouverte… ou pas, lors des visites nocturnes de son amant. Assister à la ronde de Benoît Magimel et Juliette Binoche, tout en tendresse et en délicatesse c’est être admis dans le cercle de leurs amis, dans l’enceinte sacrée de cette cuisine où leur génie commun se révèle quand ils pratiquent ensemble pour les autres ou l’un pour l’autre… Cuisine où régnera un jour la jeune Pauline (Bonnie Chagneau-Ravoire) tant il est évident que cette jeune apprentie a été touchée par les fées des fourneaux dès le berceau.

Alors bien sûr, au-delà du drame qui va advenir et de la façon dont les proches vont s’unir avec finesse ou maladresse et souvent avec les deux à la fois, pour accompagner ceux qui s’en vont et retenir ceux qui doivent revenir à la vie, il reste ce sentiment que la cuisine est peut-être le meilleur moyen, à défaut d’être le seul, pour lier les êtres humains entre eux en ravissant leurs papilles, pour mieux atteindre leur âme et enfin leur cœur.

« La passion de Dodin Bouffant » ne pourra évidemment pas plaire à celles et ceux qui jugent que la gastronomie est une valeur du passé où que la cuisine, en tant que pièce, est un lieu d’esclavage moderne… sans parler de celles et ceux qui ne goûtent tout simplement pas aux plaisirs de la chère. Mais lui reprocher d’avoir été choisi pour représenter la France aux Oscars 2024, au détriment de « Anatomie d’une chute », supposément en réaction punitive aux déclarations de Justine Triet lors de la remise de la Palme d’Or à Cannes est injuste car « La passion de Dodin Bouffant » n’a pas à être accusé de ce qu’il n’est pas pour remettre en cause un choix qui ne peut pas et ne doit pas faire l’unanimité. Ou alors, ne pas choisir entre un film de prétoire et un film académique mais sélectionner une promesse pour le futur en envoyant à Los Angeles « Le Règne animal ».

Le règne animal

L‘audace paie ! Les producteurs (et les investisseurs qui les soutiennent) doivent conserver cette assertion en tête pour ne pas céder à la tentation de ne porter que des projets consensuels et potentiellement rentables… ce qui d’ailleurs n’est nullement une martingale car il arrive parfois que les astres s’alignent différemment et que de spectaculaires réussites ou d’imprévisibles échecs viennent contrecarrer toutes les règles de prudence. Le film de genre (quelques semaines seulement après « Tropic », le cinéma de science-fiction se porte bien en France en cette fin 2023 et c’est réjouissant) est donc mis à l’honneur avec « Le Règne Animal », réalisé par Thomas Cailley. Et surprise, l’audace n’est pas que dans le sujet mais dans son traitement. Thomas Cailley évite prologue et installation du décor ou des personnages. On sait pourquoi on est venu alors autant attaquer le problème de face en prenant le taureau par les cornes.

« L’homme est un animal qui ne se résigne pas à le rester » Sylvain Tesson

François, quadragénaire un peu fatigué est coincé dans les embouteillages avec son fils Émile, grand adolescent de 17 ans avec lequel il se prend gentiment la tête. Lui, le papa un peu imbu de son expérience, de son savoir et de ses références et son fils, un peu lassé de devoir subir les remontrances et surtout les contradictions de son père, lequel assume sa mauvaise foi presque avec gourmandise. Bref, une vie normale. Quand soudain les portes d’une ambulance, elle aussi à l’arrêt dans ce bouchon, volent en éclats et un être étrange mi-homme mi-oiseau en sort et s’échappe sous le regard médusé de François et Émile ou… désabusé des autres automobilistes. Le pays est touché par une épidémie qui transforme lentement mais sûrement certains être humains en animaux sans que les autorités n’en aient compris les causes. La nation s’adapte à l’urgence, tente de confiner les créatures hybrides pour les soigner mais aussi (et surtout) pour protéger les humains. Le père et le fils le savent mieux que d’autres… Lana, la mère d’Émile, a déjà entamé sa mutation et a été transférée dans un centre dans le Sud de la France. Père et fils vont quitter leurs habitudes pour une nouvelle vie dans ce nouvel environnement où ils devront faire face à l’adversité, mieux se comprendre et surtout pour François, accepter qu’Émile fasse sa mue de l’adolescence vers l’âge adulte ou d’une forme de vie vers une autre. Entre temps, quelques belles rencontres humaines ou animales ou hybrides et des scènes d’une beauté à couper le souffle.

Certes, Thomas Cailley n’est pas connu du grand public, il a surtout travaillé dans le monde documentaire et n’a réalisé qu’un seul long métrage de fiction (« Les combattants ») mais c’est un pur produit de la Fémis, cette ENA de la cinématographie où les lauréats démontrent généralement que ce qu’ils ont appris dans cette école élitiste n’a pas été perdu et leur permet de devenir des cinéastes de premier plan. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’idée initiale du « Règne Animal » a été présentée par Pauline Munier, une élève de la Fémis lors de son examen final et dans le jury duquel se trouvait Thomas Cailley. Il lui a alors proposé de travailler ensemble pour arriver à cette version du scénario finalement adapté à l’écran.

Avec plus d’un million de spectateurs, le metteur en scène et ses producteurs ont démontré qu’on pouvait s’aventurer vers d’autres paysages sans perdre son âme d’auteur tout en proposant du spectacle, de la poésie, des sentiments dans ce qu’ils ont de plus pur tout en faisant écho bien sûr aux événements réels qui touchent notre monde. Les acteurs et actrices ne sont pas pour rien dans cette réussite. Romain Duris parvient à composer un mari perdu et un père aimant, émouvant du début à la fin et Paul Kircher confirme avec cette deuxième apparition (après « Le Lycéen ») qu’il possède une présence et un talent déroutants. Les apparitions drôles et tragiques de Tom Mercier comptent aussi dans le bilan final et même les rares personnages plus prévisibles ou moins pertinents (une adjudante de gendarmerie peu crédible ou un jeune bourgeois local un peu trop caricatural dans sa méchanceté) ne viennent pas entacher ce voyage au cœur de notre humanité et de notre perception des changements chez l’autre, surtout quand cet autre nous touche de très près. Et il sera difficile d’oublier la beauté (maléfique) des hommes en échasses, des clairs de lune sur les champs de maïs ou celle des étangs perdus dans des forêts.

La dernière audace aurait été pour la commission ad hoc que « Le Règne Animal » représentât la France aux Oscars en lieu et place d’autres choix peut-être plus attendus. Car à n’en pas douter, ce film aurait été vu comme une véritable curiosité, un film d’anticipation MAIS un film d’auteur.. soit le meilleur des deux mondes !