Les coups de coeur 2025

L'étranger

Certains d’entre nous se souviendront peut-être. Le lycée, les cours de français puis la présentation du roman d’Albert Camus, « L’Étranger ». Et pourtant, malgré la pédagogie du professeur et l’aura internationale de l’ouvrage, il y eût comme un hiatus entre l’élève immature lambda et cet étranger que même le groupe new-wave The Cure, adorait au point d’en faire son premier single en 1978 avant qu’il ne soit intégré à l’album « Boys don’t cry » en 1980. Car il fallait probablement une certaine dose « d’avance sur son âge » pour percevoir le sens profond de ce roman quand, à l’adolescence, on se soucie peu de l’absurdité du fonctionnement du monde ou pire encore, de l’absence totale d’empathie du personnage. Car à cet âge, la plupart des jeunes adolescents ne sont que concentré de sentiments, d’émotions et d’empathie exacerbée. Puis le temps et la maturité faisant bien les choses, l’aura écrasante germanopratine des Sartre/Beauvoir se dilue suffisamment pour redonner de la visibilité à un Albert Camus qui suscite à nouveau l’intérêt de l’ex lycéen médiocre. Une, puis deux relectures notamment en 2013 à l’occasion de la parution de « Meursault, contre enquête » de Kamel Daoud et enfin, 2025, François Ozon relève le défi d’adapter l’inadaptable.

Car au delà de la légende, il faut admettre que mettre en images le sujet central de l’histoire, non pas le meurtre d’un jeune arabe, mais l’apathie émotionnelle d’une jeune homme n’est pas chose aiséé. D’ailleurs, depuis la parution du livre en 1942, seul Luchino Visconti s’y était essayé en 1967 mais sans être satisfait du résultat, les ayant-droit de Camus s’étant opposés à toute liberté prise avec le texte littéral. Finalement, c’est peut-être ce qui est arrivé de mieux à François Ozon, car après des années de travail, il a pu livrer son adaptation en respectant le roman certes, mais surtout en s’autorisant des libertés qui fluidifient la narration lui permettant de livrer ainsi un objet cinématographique pas tout à fait identifié mais diablement séduisant.

Une bataille après l'autre.

La sortie du dernier film de Paul Thomas Anderson est toujours un événement… même pour ceux qui ne sont pas particulièrement fascinés par le célèbre et adulé « PTA ». Sa communauté de fans étant considérable et les critiques professionnels du monde entier lui étant généralement tout dévoués, la Warner aurait presque pu économiser le budget marketing tant le battage médiatique bénévole fait autour d’ « Une bataille après l’autre » par les Andersoniens de tous poils, aurait sans doute pu suffire à attirer massivement les spectateurs dans les salles obscures.

Cela dit, il ne faut pas feindre la surprise. Un budget conséquent, un casting impressionnant, un scénario riche et une promesse de métissage infini entre tous les genres (action, politique, romance, comédie ou encore polar…), forcément, ça fait rêver ou à tout le moins, dresser l’oreille ou en l’occurrence, la paupière supérieure.

Et effectivement, dès les premières secondes, on bascule dans un univers baroque. Il y a une quinzaine d’année, un groupe de terroristes d’extrême-gauche dit les « French 75 » attaque un centre de détention en Californie pour libérer des clandestins. A la tête de ce groupuscule, la puissante et charismatique Perfidia (Teyana Taylor) secondée par son amant transi, Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio). Lors de ce coup d’éclat, Perfidia ne peut résister au plaisir d’humilier Steven Lockjaw (Sean Penn), le commandant du camp, lequel saura s’en souvenir. Quelques attaques et attentats plus tard, le vent tourne et les French 75 explosent en plein vol (le scenario s’amuse beaucoup car les rebondissements sont aussi nombreux qu’improbables). Dans le même temps, Perfidia et Pat ont eu un enfant, une petite fille, prénommée Charlene mais Perfidia disparaît de la circulation et laisse à Pat, désemparé, le soin d’élever seul leur fille. Seize ans plus tard, Pat est devenu Bob Fergusson et Charlene s’est muée en une jolie, énergique et très indépendante adolescente répondant au nom de Willa. Si cette dernière grandit comme une adolescente californienne plus ou moins ordinaire, son père lui, n’a pas vraiment intégré le monde d’aujourd’hui et reste englué dans ses actions passées pour lesquelles il est toujours poursuivi par les autorités. Totalement paranoïaque et toxicomane, il vit entre son canapé, ses rares sorties angoissées au dehors de la maison, toujours dans sa robe de chambre et avec ses lunettes de soleil tout en étant surprotecteur avec Willa, bien que très vite on se demande si ce n’est pas Willa qui élève son père plutôt que l’inverse. C’est alors, que dans ce quotidien presque normal, le colonel Lockjaw réapparaît soudain tandis que Willa, elle, disparaît et que la violence du passé se réinvite dans le présent.

La résonance avec l’Amérique d’aujourd’hui est évidente mais il y a des petites en plus choses dans ce film que la comédie féroce attendue. Au delà de la virtuosité de la mise en scène (ah, la poursuite finale sur cette route vallonnée !), du scenario écrit sous hallucinogènes et du plaisir évident de tous les comédiens à se trouver dans ce projet fou, il y a peut-être la question centrale… Qu’est-ce que c’est que d’être un père ? Qu’elle est la nature des liens qui unissent les enfants avec leurs parents et quelles montagnes ces derniers (ou les premiers) sont-ils prêts à gravir pour les sauver ?

Vermiglio (ou la mariée des montagnes)

Petite ou grande leçon de cinéma ? En moins de deux heures et avec un sujet a priori d’une austérité peu engageante, Maura Delpero livre un film qui devrait être étudié dans toutes les écoles de cinéma mais aussi… par certains maîtres adulés, que leur renommée pousse à croire que leur génie est trop précieux pour écrire des films de moins de trois heures même si le scenario tient au dos d’un timbre poste. Dans Vermiglio, c’est tout l’inverse, il y a tant de personnages, de choses à voir et à comprendre ou de contextes multiples à appréhender qu’on en sort sidéré par tout ce qu’on a eu sous les yeux en si peu de temps avec en guise de cerise sur le gâteau, un rebondissement final digne d’un thriller de première classe.

1944, Vermiglio, petit village très rural des alpes italiennes vit les dernières heures de la guerre au rythme immuable des quatre saisons avec son cortège de pénuries alimentaires, d’angoisses pour les fils partis combattre et de tensions inhérentes à toute petite communauté repliée sur elle-même. Au centre du village, le maître d’école, Cesare Graziadei, patriarche assumé, maire du village et de fait, seigneur des lieux, omniscient et omnipotent. Marié à Adèle, ils ont huit enfants, du moins jusqu’à ce que la mission non écrite dévolue à la mère soit d’en fabriquer de nouveaux jusqu’à ce que mort s’ensuive. Il y a quatre filles dont Lucia, l’aînée, qui est déjà presque adulte et quatre petits frères. La vie est dure, il y a des moments de bonheur, des peines, des inquiétudes sur les récoltes, sur la guerre ou encore sur l’éducation de tous ces enfants, qui bien sûr n’ont aucune intimité ni confidents parmi les adultes et doivent le plus souvent se débrouiller seuls pour trouver les réponses à leurs questions. Le père, patriarche autoritaire conforme au modèle dicté par la société italienne de l’époque, fait ce qu’il peut pour être ce qu’on attend de lui tout en essayant d’être un père et un maître d’école progressiste sans le savoir, tant il aime transmettre son savoir à cette nouvelle génération et leur faire découvrir son goût passionné par la musique classique. Un jour, un jeune du village revient de la guerre à bout de forces. Il est accompagné de Pietro, un jeune sicilien qui lui a sauvé la vie sur le front et tous deux déserteurs, ils ont décidé de fuir les combats pour venir se cacher dans les montagnes. Lucia, la fille aînée de l’instituteur tombe amoureuse de Pietro et après quelques mois, les deux amoureux se marient malgré les réticences prévisibles des uns et des autres. La suite, riche, reste alors à découvrir…

Maura Delpero était documentariste avant de se lancer dans les films de fiction et c’est sans doute cette matrice qui lui a permis d’être aussi pointue dans la façon dont elle scrute tous les aspects de la vie de ses personnages, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, sans jamais être dans le jugement ou la relecture anachronique tant en vogue de nos jours. La distribution, cent pour cent italienne et peu connue à l’international mériterait à elle seule un prix d’interprétation car chacun, à son niveau, apporte cette gravité, cette grâce ou ce petit rayon de soleil à ce village aussi austère que sublime et à ses habitants, terriblement et universellement humains.

Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?

Douze ans de travail sur le scenario pour parvenir à une version digne de la trilogie loufoque créée par les ZAZ (Zucker Abrahams et Zucker) dont le dernier épisode remontait tout de même à trente-et-un ans… Et c’est bien la moindre des choses tant il serait inconcevable de ne pas prendre au sérieux tout ce qui tourne autour de l’humour déjanté et référencé de ces trois créateurs de génie. Paramount a donc réuni une équipe d’au moins six scénaristes crédités pour peaufiner ce quatrième avatar de Frank Deblin, Inspecteur du LAPD, ou plutôt de son héritier puisqu’il s’agit de Frank Deblin Junior, son fils !

Et quel bonheur de retrouver tout l’univers des « Y a-t-il un flic… » six longtemps après avec le même plaisir que celui éprouvé lorsqu’on retrouve un vieil ami ou un ancien amour. Le temps a certes passé mais tout est naturel, la complicité est immédiate et tout reprend là où on s’était arrêté un siècle plus tôt. Dès la délirante et très jamesbondienne scène d’ouverture, le spectateur est prévenu, on est en territoire burlesque, absurde et bien sûr, ultra référencé. Même si on peut sans doute y prendre du plaisir (on peut l’imaginer…), il est quand même vivement recommandé d’avoir vu les trois premiers volets sortis entre 1988, 1991 et 1994 pour jouir pleinement de tout l’éventail des gags et du fan service de rigueur, d’autant plus apprécié qu’il est fortement attendu par les admirateurs du plus mauvais flic de la terre. Car à n’en pas douter, ils attendent avec gourmandise la sortie VOD de ce quatrième volet pour le voir et le revoir afin de dénicher tous les easter eggs qu’ils n’ont pas su dénicher lors du premier visionnage… comme ils le firent jadis pour tous les films réalisés par les ZAZ avec peut-être en tête d’entre eux, le plus fou : « Top Secret » !

Alors que dire de l’histoire ? Très honnêtement, ça n’a aucune importance même si les codes de la parodie des films d’action est respectée avec un scenario alambiqué, son super méchant et sa menace de fin du monde imminente, le bonheur n’est pas là. Il est dans le plaisir évident que les comédiens affichent à se couler dans des personnages totalement ubuesques que personne ne leur avait proposés auparavant. Le plaisir étant communicatif, on ne peut qu’admirer la carrière complètement atypique d’un Liam Neeson qui sera passé avec frénésie par tous les genres du cinéma, du film d’auteur intimiste au polar de série B, en passant par les grandes productions hollywoodiennes et quelques chefs d’œuvre et qui, à 71 ans, nous fait plaisir en goûtant à la comédie déjantée. Quant à Pamela Anderson, elle ne cesse de surprendre… ou comment construire une carrière de plus en plus crédible, en partant du mannequinat et de « Alerte à Malibu » pour se tourner de plus en plus vers le cinéma indépendant, continuer ses luttes sociétales tout en sachant ne pas se prendre au sérieux et accepter des comédies où le second degré et l’autodérision restent rois et reines. Le reste du casting est à l’image de leurs camarades têtes d’affiche, drôle et impeccable.

Et si Akiva Schaffer, le réalisateur est si à l’aise dans ce registre, c’est sans doute parce qu’il fait lui-même partie depuis ses débuts d’un groupe d’artistes (The Lonely Island) où ses trois membres savent tout faire, de la musique au cinéma en passant par les sketches du Saturday Night Live. En somme, un digne et légitime héritier des ZAZ !

Mickey 17

Pour beaucoup d’entre nous, la première rencontre avec Bong Joon-ho en France, advint au Festival du Film Policier de Cognac en 2004 où on découvrit « Memories of murder », peut-être le meilleur film de tous les temps dans la sous-catégorie du film purement policier… En peu de temps, Bong Joon-Ho, son réalisateur, devint aussitôt l’icône adulée du cinéma sud-coréen dans toutes les contrées du monde où malgré les différences de cultures, de langues et d’organisation sociale, tous les spectateurs étaient touchés par le sens de ses films… Car qu’il choisisse la science fiction, le polar, la chronique sociale ou le film de montres, Bong Joon-ho parle toujours de la même chose : de nous. Et comme pour tout réalisateur étranger célébré et multi récompensé, il faut en passer par la case « Hollywood » et le premier gros budget qui va avec même s’il avait déjà tâté de la coproduction internationale avec « Le Transperceneige ». Bong Joon-ho s’est donc lancé dans l’adaptation du roman SF d’Edward Ashton qui relate les aventures tragi-comiques de Mickey Barnes.

Et si le petit nom de Mickey est « 17 », c’est parce que Mickey est un « expendable » dans l’acception la plus cynique qui soit puisque sur le vaisseau qui se dirige vers la planète Niflheim, la loi autorise ce qu’on ne peut pas faire sur Terre : fabriquer des clones humains que l’on peut sacrifier sans vergogne puisque qu’il suffit de les reproduire en série grâce à une super imprimante 3D.

Mickey (Robert Pattinson) est donc un gentil gars pas très futé, affublé d’un meilleur ami, Timo (Steven Yeun) que personne ne souhaiterait à son pire ennemi et qui, aux prises avec un prêteur sur gages très à cheval sur le remboursement des dettes et amateur de tronçonneuses, s’engage en urgence pour une mission spatiale où il sera un « remplaçable ». Son job est simple, exécuter toutes les missions dangereuses en acceptant avec fatalisme de mourir puisqu’il est sûr d’être réimprimé et de repartir pour un tour. Au-delà de toutes les situations honteusement hilarantes que cela génère, il y a dans toute la première partie, un fourmillement de situations qui interpelle sur la déshumanisation de Mickey et de celle des humains autour de lui. Sachant qu’on peut le tuer à l’envi, il n’a plus grande valeur et même si les employés du vaisseau sont plutôt gentils avec lui, petit à petit, ils oublient son prénom, ne l’assistent plus quand il « sort » de l’imprimante ou oublient carrément de l’informer sur les tests de survie qu’il va passer en tant que cobaye et mourir une fois de plus. Seule Nasha (Naomi Ackie), une très efficace agent de sécurité attendrie par ce Mickey pourtant bien vivant malgré ses seize morts précédentes, lui offre une parenthèse de reconnaissance humaine et un peu d’amour sincère. Après un voyage déjà éprouvant, une fois arrivés sur la planète Niflheim, Mickey 17 et Nasha vont devoir affronter la folie dévastatrice des Marshall, le couple infernal qui dirige la mission (Mark Ruffalo et Toni Collette), des extra-terrestres qui pour le coup sont chez eux face à des humains qui sont les véritables extra-terrestres et… un Mickey 18 qui n’était pas prévu au programme.

Il est difficile de savoir si Robert Pattinson s’est beaucoup amusé pendant le tournage de ce film car tous les Mickey ne sont pas uniformes, certaines « copies » accentuent tel ou tel aspect de son caractère ce qui sera d’autant plus vrai entre les 17 et 18, mais le plaisir que le spectateur en tire est tel qu’il ne peut y avoir de doute. Malgré la grande rigueur qu’exige le genre de la comédie, il y a fort à parier qu’entre les rôles interprétés par Robert Pattinson et le cabotinage jouissif de Toni Collette et Mark Ruffalo qui concentrent à deux toute la folie des plus grands mégalomanes actuels de la planète (chacun fera les liens qui lui conviennent), le tournage aura été affreusement joyeux.

Les coups de coeur 2024

Yokaï – Le monde des esprits

Il y a un an sortait sur les écrans « Sidonie au Japon » ou les aventures tragi-comiques d’une écrivaine légèrement déphasée qui reprenait pied dans le monde des vivants grâce à un voyage au Japon, au fantôme de son défunt mari et à une romance inattendue avec son éditeur japonais. Au Printemps 2025, c’est Catherine Deneuve qui se lance sur les traces d’Isabelle Huppert, dans le rôle de Claire Emery, ex star des sixties de la chanson française, toujours adulée en Asie et qui accepte de remonter sur scène pour un ultime concert à guichet fermé dans la ville de Takasaki. Mais à peine le concert achevé, Claire meurt subitement la tête sur le comptoir du bar où elle buvait un peu de trop se saké et devient ainsi un « Yokaï », un fantôme contemplant son propre corps. Elle erre alors dans ce monde qui était le sien mais où pourtant, elle semblait déjà un peu étrangère et comprend assez vite que si elle veut « partir » pour de bon, elle a sans doute un rôle à jouer auprès des vivants. C’est Yuzo, peut-être son plus grand fan au Japon, mort quelques jours avant ce concert qu’il attendait tant, qui va aller à sa rencontre et la guider dans cet entre-deux mondes. Les deux Yokaïs sauront alors que leur mission consiste à sortir Hayato, le propre fils de Yuzo, de la profonde dépression où il s’enferme depuis longtemps et qu’il croit soigner à grandes rasades de whisky, dépression encore aggravée par le décès de son père. Catherine Deneuve n’a pas attendu d’être devenue une icône intouchable pour oser des rôles décalés ayant une résonance particulière avec sa vie privée. Mais à l’âge qui est le sien aujourd’hui, la voir jouer ainsi avec son image et les remous de sa vie est un délice.

Que ce soit son statut de star vénérée, sa distance courtoise mais un peu froide avec son public (ou le reste de ses congénères), la perte d’un être très cher et surtout cette mort subite qui l’a frôlée de près en 2019, tout fait sens entre le personnage de Claire Emery et son interprète. Eric KHOO, réalisateur singapourien, apporte très certainement son regard singulier sur ce scénario, le monde des esprits et bien sûr la perception qu’une partie du monde peut avoir d’une Catherine Deneuve quasiment divinisée. « Yokaï – Le monde des esprits » fait partie de ces petits films qui deviennent grands par l’empreinte qu’ils laissent dans les mémoires après la sortie de la salle. Tant de délicatesse, d’humour soigneusement dosé, de tendresse envers ce genre humain si fragile et un peu paumé est déjà un cadeau en soi mais quand en plus, le réalisateur émerveille par sa mise en scène, sa lumière et sa direction d’acteurs, le cadeau se mue en bénédiction. Et que dire des deux comédiens japonais, Masaaki Sakaï (Yuzo) et Yutaka Katenouchi (Hayato)… Ils ne se contentent pas d’apporter leur soutien au jeu impeccable de Catherine Deneuve, ils rayonnent et se hissent à la hauteur de leur illustre partenaire, ce qui n’est pas peu dire. Le Japon n’est donc plus seulement – à nos yeux de pauvres occidentaux – une terre de cerisiers en fleurs, de culture bouillonnante entre traditions féodales et modernité crue, de Mont Fuji et d’estampes d’Hokusaï mais est devenu au niveau mondial, the place to be pour réunir les esprits des vivants et ceux qui ne le sont plus (quoique) et surtout une terre de révélation pour que les dernières icônes du cinéma français donnent le meilleur d’elles même.

The brutalist

Surtout, ne pas trop en dire. Souvenez-vous. Remontez dans les tréfonds de vos mémoires enfouies. Le jour où vous êtes venus au jour, tout devait ressembler à cela. Des sons assourdis, des bruits métalliques, des cris sourds, des respirations syncopées et cette absolue nécessité organique de jouer des épaules contre la matière vivante pour s’extirper des ténèbres et rejoindre la lumière aveuglante où tout est à découvrir sans que l’on sache où se trouve l’envers de l’endroit. Telle est l’entrée en matière hypnotique de « The Brutalist ». Parce que c’est assurément d’une deuxième naissance qu’il s’agit. Celle de Laszlo Toth, ex architecte juif hongrois, formé avant guerre au Bauhaus et qui en 1947 parvient à émigrer aux États-Unis après avoir connu les camps de concentration. Et si cette arrivée à New York sonne comme un renouveau, elle porte en elle tout ce qu’il y a d’incertain dans une nouvelle vie, où il faudra tout apprendre mais avec moins de temps que celui dont un enfant dispose. Car dans cette seconde vie offerte mais surtout pas gratuite, le temps presse autant pour réapprendre à vivre, se battre pour faire venir sa femme et sa nièce restées en Hongrie, maîtriser les codes de ce nouveau monde et identifier le mal qui se cache derrière des visages avenants et des propositions en apparence inespérées.

Brady Corbet, membre actif du cinéma indépendant américain a osé se lancer dans une aventure presque impossible aux yeux du commun des amateurs du grand écran tant on finit, blasé (et avec un peu de mauvaise foi), par se résoudre à n’attendre que des franchises de super héros ou des projets commerciaux à la rentabilité minutieusement soupesée. Bien sûr, chacun verra dans « The Brutalist » ses propres références de cinéphile mais dès le départ, il est difficile de ne pas penser à la maestria de Damian Chazelle dans « Babylon » et l’on sait dès les premières minutes qu’on va assister à un vrai film de cinéaste avec douze idées de mise en scène à la minute et des partis pris esthétiques et scénaristiques qui ne copient aucun autre de ses confrères.Et il vaut mieux… car outre le fait de filmer en 35 mm VistaVision, Brady Corbet a également choisi de revenir à un format ancien, celui de la fresque imposante (03h30) avec un entracte de 15 minutes au milieu… Mais le film est si dense, si riche, y compris de ses propres excès qu’il fait filer le temps à la vitesse de l’éclair.

Autre facteur d’étonnement, le ratio petit budget/grand spectacle, dont on ne se préoccupe pourtant pas habituellement tant les montants atteints ces dernières année paraissent démesurés. Peut-être était ce le prix à payer pour que des producteurs acceptent de se lancer dans un projet a priori risqué car d’une noirceur peu commune et sur un sujet presque rebutant car pointant encore et toujours le revers de la médaille du rêve américain (rien n’interdit d’ailleurs d’élargir le champ de la réflexion sur la face cachée des multiples mondes qui suscitent les mouvements de transfuges). Ce qui est certain, c’est qu’il a bien fallu que le projet de Brady Corbet soit suffisamment excitant et circule dans les bons couloirs pour qu’une telle distribution (Adrian Brody, Félicity Jones, Guy Pearce et bien d’autres dont Isaac de Bankolé) se joigne au réalisateur.

« Film à Oscars » s’il en est avec tout ce que cela comporte de lourdeurs, « The Brutalist » n’en reste pas moins un manifeste de cinéaste virtuose et scénariste inventif, qui a certes un peu trop chargé la barque mais a eu la suprême élégance de faire de son personnage central, un être complexe, déroutant, et capable lui aussi de maltraiter ses proches, enfermé qu’il est est dans sa folie créatrice et sa volonté d’achever son œuvre quitte à accepter l’inacceptable.

Un parfait inconnu

Dans les temps anciens, lorsque vous apparteniez à une communauté musicale, il n’était pas question d’aller admirer les stars de la communauté d’à côté sous peine de terribles représailles car se mêler avec des gueux dont on rejetait à peu près tout était une faute lourde. Et c’est sans doute pour cela que Bob Dylan est resté pour beaucoup, le chantre de la protest-song des 60’s, idole des hippies chevelus ou des post soixante-huitards fatigués. Certes, son nom était souvent cité en référence absolue par de nombreux artistes plus jeunes et populaires et enfin, un prix Nobel de littérature en 2016 était venu troubler encore un peu plus ceux qui ne s’étaient jamais intéressés à lui. Sans compter le soin méticuleux avec lequel l’artiste se refuse à tout commentaire sur ses textes et sa vie. L’arrivée du film de James Mangold était donc l’occasion rêvée de tenter de rattraper sinon le temps, du moins les occasions perdues.

Lorsqu’il débarque à 19 ans à New-York en janvier 1961 et s’il a décidé de quitter son Minnesota natal, c’est d’abord parce qu’il veut rencontrer son idole absolue, Woodie Guthrie, le chanteur folk icône de la protest-song, héritière de la Grande Dépression et de ses hobos. Dans un journal, Robert Zimmerman qui a déjà changé son nom en Bob Dylan, a appris que Woodie, souffrant de la maladie de Huntington, venait d’être hospitalisé. Il lui rend visite et dans sa chambre d’hôpital, à ses côtés, se tient également Pete Seeger, autre légende de la musique folk. Les deux hommes vont immédiatement décelé le talent du jeune compositeur et avec les encouragements muets et fiévreux de Woodie (Scoot McNairy) et la protection bienveillante de Pete Seeger (Edward Norton), Bob Dylan va entamer sa longue carrière en ce début des sixties où un frémissement dans l’air annonce peut-être une époque de grands changements.

Choisir une fenêtre de tir aussi serrée, les quatre premières années de sa carrière, c’est choisir de suivre la naissance d’une star, d’observer son processus de création artistique, sa volonté de réussir mais aussi cette répulsion face à la notoriété et ses abus (il semblerait que les exaltés existassent aussi en ces temps pré-numériques…), la complexité de ses rapports amoureux, sa loyauté envers ceux qui l’ont aidé à ses débuts et son besoin vital liberté et d’indépendance. Quitte à imposer à son public folk un passage à la guitare électrique lors d’un concert à Newport en 1965 qui restera dans les annales de l’histoire musicale américaine.

En voyant « Un parfait inconnu », on se souvient que son réalisateur avait déjà brillé dans le genre avec « Walk the line » et l’art délicat dont il fait preuve dans sa façon de dépeindre les amours de ses personnages. Là encore, au-delà de la reconstitution impeccable de Greenwich Village et de la virtuosité des champs contre-champs de James Mangold, le casting est la hauteur. Elle Fanning et Monica Barbaro en amoureuses de Bob Dylan, Edward Norton en mentor protecteur, sûr de sa force et de ses convictions (ardent défenseur des droits civiques), Scoot McNairy dans le rôle muet d’un Woodie Guthrie intense et tous les autres… Quant à Timothée Chalamet, que fallait-il en attendre ? Puisque toutes les fées disponibles étaient penchées sur son berceau à sa naissance, on attendait au minimum de l’exceptionnel. Il ne déçoit pas, il est brillant. Même les fans les plus idolâtres de l’acteur finiront par ne plus voir que Bob Dylan sans pour autant parvenir à en percer les mystères. Et c’est tout le talent de l’acteur, donner beaucoup à voir mais sans ouvrir toutes les portes, histoire de fasciner un peu plus les fans inconditionnels et d’exciter la curiosité des novices en « Bob Dylanerie ».

La chambre d'à côté

Il n’y en a pas beaucoup sur la planète cinématographique occidentale (on ne se prononcera pas trop sur le reste du monde faute de connaissances exhaustives…) pour sublimer les femmes, toutes les femmes, de tous âges, de tous styles ou de tous milieux. Jamais dans l’outrance ou dans le misérabilisme, Pedro Almodovar aime les femmes et les filme avec le regard que l’on a lorsqu’on est amoureux. Dans « La chambre d’à côté », il observe au plus près Tilda Swinton et Julianne Moore toutes deux au cœur d’une histoire aussi simplissime qu’universelle. New York, de nos jours. Ingrid est une romancière renommée et lors d’une séance de dédicaces dans une librairie, elle apprend par une relation commune, que Martha, une ancienne amie très proche, ancienne reporter de guerre, et que la vie a éloignée d’elle sans bruit, est atteinte d’un cancer assez virulent. Ingrid renoue alors avec Martha et les deux femmes vont reprendre leur amitié là où elles l’avaient laissée, avec naturel, complicité et bienveillance. Quand Martha sent que la fin approche, elle décide d’organiser sa fin de vie même si les lois américaines s’y opposent, loue une sublime maison d’architecte à la campagne, se procure une pilule létale sur le dark web et demande à Ingrid d’être là, dans la chambre d’à côté, pour que Martha puise partir sans être totalement seule. Au-delà des lourdes conséquences judiciaires quelle encourt si elle accepte, Ingrid doit d’abord interroger sa propre éthique sur le suicide et son éventuelle capacité à assister son amie dans cette épreuve. Sur une histoire aussi limpide, Almodovar créé un long métrage très hitchcockien où on se surprend à appréhender un quelque chose qui viendrait perturber cet engrenage impitoyable dont pourtant, on devine la fin. Il faut dire que le réalisateur est rusé, le décor ? Une maison directement inspirée de celles imaginées par Frank Lloyd Wright et que Hitchcock avait fait copier par son chef décorateur pour la villa à flanc de colline dans « La mort aux trousses »Ses actrices ensuite, toujours d’une élégance rare qui ne peut que rappeler la vision de la femme parfaite qu’en avait Alfred Hitchcock même si Almodovar élargit le spectre de la grâce en allant de la beauté classique de la rousse Julianne Moore à l’élégance androgyne de la blonde Tilda Swinton.

La musique ensuite, composée par Alberto Iglesias, directement inspirée par celles de Bernard Hermann et qui joue parfaitement son rôle de diffuseur d’atmosphère. Alors au fur et à mesure de l’avancée de la maladie de Martha, on les suit avec plaisir dans les moments difficiles comme dans ceux beaucoup plus légers où elles se souviennent de leur jeunes années, évoquent leurs métiers respectifs ou encore rencontrent des personnages secondaires mais nécessaires (et souvent drôles), regardent des vieux films en vidéo ou bien sûr, lorsqu’elles discutent longuement de l’éthique d’une mort voulue et choisie quand la maladie devient plus forte que tout. Et peut-être que sur un thème aussi délicat, il n’y avait pas beaucoup de metteurs en scène aptes à fusionner l’impossible ; la gravité, l’humour, la complicité, la pudeur, la beauté et finalement le respect que l’on devine immense autant pour le sujet traité que pour ses actrices. Et à la hauteur de leur réalisateur, Julianne Moore et Tilda Swinton sont tout simplement éblouissantes.

Leurs enfants après eux.

Bon, il y a Paul Kircher, jeune acteur de 22 ans porté par la hype du moment dans la petite communauté du monde du cinéma. Dans notre monde fou, ce jeune homme de 22 ans devrait normalement être conspué comme l’héritier caricatural du népotisme culturel mais les miracles existent… pour l’instant, seuls son talent, sa présence retiennent l’attention et suscitent l’admiration. Après « Le Lycéen » et « Le règne animal » où il imprimait durablement les rétines, le voilà dans « Leurs enfants après eux », l’adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu, Prix Goncourt 2018 et réalisé par Ludovic et Zoran Boukherma, les jumeaux réalisateurs qui montent.

Quelque part en Lorraine à l’époque où toute l’industrie s’effondre et où le désarroi des habitants est sans réponse, la famille Casati se débrouille comme elle le peut. Patrick, le père (Gilles Lellouche), ouvrier massif, taiseux, un pied dans la colère, l’autre dans la détresse, boit beaucoup trop mais fait de son mieux pour assurer le quotidien de sa famille. Son épouse, Hélène (Ludivine Sagnier), cigarette aux lèvres du matin au soir, gère à sa façon et fait surtout tampon entre son mari et leur fils Anthony (Paul Kircher), adolescent de 14 ans et demi, grand échalas gauche et boutonneux qui se cherche, s’ennuie ferme avec son cousin, avec lequel il passe l’essentiel de ses journées. Un jour d’ennui comme les autres, cherchant à reluquer des nudistes sur les berges du lac de la ville, Anthony rencontre Stéphanie (Angelina Woreth), jeune fille issue des quartiers aisés de la ville. L’attirance est immédiate et elle l’invite à une fête le soir même. Pour y aller, Anthony vole la moto sacrée de son père. A cette soirée, il va se frotter pour la première fois à des jeunes d’un milieu qui n’est pas le sien. Mais les classes sociales étant faites pour se décliner à l’infini pour mieux enfermer chacun dans la sienne, Anthony va également se confronter à Hacine (Sayyid El Alami), un fils d’immigrés qui tente de s’inviter de force dans cette fête de gosses de riches. De là, et du vol de la moto dans la nuit, découleront tous les événements qui changeront à jamais la vie d’Anthony et des siens.

Pour toucher autant, il fallait que les frères Boukherma partagent le même talent que Nicolas Mathieu pour la subtilité et l’intelligence. Car pour décrire la Province, le milieu ouvrier ou celui des petits bourgeois, les murs de verre qui empêchent la mixité sociale et les amours des adolescents comme des adultes, il ne faut pas abuser du stabylo en sursignifiant ce qui saute aux yeux… à moins d’avoir toujours vécu à Paris et ne rien connaître des milieux dépeints avec finesse dans le roman comme dans le film. Ici, aucun mépris et surtout pas de bienveillance condescendante, bien au contraire, il y a une infinie tendresse pour tous ces personnages, y compris ceux au bord du gouffre. Les images sont belles, la bande son assume le télescopage des tubes des années 90 (avec la belle idée de faire interpréter les morceaux les plus rock par une chorale d’enfants), les acteurs impressionnent par leur maîtrise de la nuance et puis il y a cette tension qui augmente au fur et à mesure car la violence appelle toujours la violence. Quant à Paul Kircher, après sa trilogie magistrale sur le passage à l’âge adulte, on a hâte de le voir dans des rôles d’hommes plus mûrs autant pour son talent que pour le prémunir à l’avance des envieux qui guettent déjà dans l’ombre le moindre faux pas du fils prodige.

Anora

Trente ans après « Little Odessa » de James Gray, Sean Baker nous ramène à Brighton Beach, le quartier russophone de New-York. Anora Meekheva dite « Ani », est une strip-teaseuse exerçant ses talents dans un club de Manhattan. Elle y enchaîne les numéros de danse et propose ses services tarifés pour des moments un peu plus « hot » dans des salons à peine privés en poussant les clients à la consommation d’alcool. Cette usine à plaisirs simulés est à l’image de n’importe quelle usine : un patron pas si méchant mais cherchant quand même à exploiter ses filles, des filles forcément en concurrence avec leurs rivalités, des clients globalement corrects même si on ne sait jamais ce qui se cache derrière ces pères de famille en goguette… Un soir, son patron lui demande de s’occuper d’un jeune client russe, Ivan « Vanya » Zakharov, fils d’un oligarque connu et craint. Vanya (Mark Eydelstheyn) ne parle pas anglais et Ani (Mickey Madison) elle, parle russe. Vanya est sensé résider aux Etats-Unis pour ses études, mais il passe son temps avec ses amis et dilapide les millions paternels en fêtes somptueuses et permanentes. Le courant passe aussitôt entre les deux jeunes gens. Vanya est totalement immature mais il est drôle, très riche, porté sur la boisson et les drogues et toujours partant pour parfaire son éducation sexuelle entre les mains expertes d’Ani, laquelle accepte un contrat d’exclusivité avec son jeune client ; 15000 $ pour une semaine. Ils s’installent dans l’immense villa que les parents de Vanya possèdent à Brighton Beach avec vue sur la mer. Tout se passe tellement bien qu’Ivan invite Ani à le suivre lui et ses copains à Las Vegas dans le jet privé de papa, où ils comptent bien faire la fête encore un peu plus. Pris par l’ambiance de folie dans laquelle il vit et ayant vaguement en tête d’obtenir la nationalité américaine pour ne pas retourner en Russie travailler aux côtés de son père, Ivan demande à Ani de l’épouser. Ayant perdu tout sens des réalités et voulant croire qu’elle tenait là son moment « Pretty Woman », elle accepte et les deux jeunes fêtards se marient. Apprenant la nouvelle via les réseaux sociaux, les parents de Vanya, ordonnent à leurs hommes de main de retrouver les tourtereaux et de faire annuler ce mariage d’une façon ou d’une autre.

Sean Baker, réalisateur indépendant peu connu du grand public mais estimé des cinéphiles, semble s’être toujours passionné pour les invisibles et les rapports qui les lient au reste du monde. Ici, c’est Anora qui est au centre des attentions, du cinéaste bien sûr mais aussi de tous les personnages, soit parce qu’ils la désirent (les clients), veulent l’exploiter (son patron), la jalousent (ses collègues), s’éclater avec elle (Vanya) ou encore la faire disparaître de l’acte de mariage (les parents de Vanya et leurs sbires). Quant à Ani elle-même, elle devra attendre la dernière scène, d’une beauté et d’une vérité bouleversantes, pour que, enfin lucide, elle comprenne que si elle perdu un rêve de pacotille, elle y a peut-être gagné quelque chose de plus pur et de plus beau. Le jury de Cannes ne s’y est pas trompé et a su voir que derrière la comédie pop, cruelle et drôle, il y avait une étude fine des petites bassesses de l’âme humaine, sans manichéisme ni dogmatisme. Anora, Vanya, Igor et les autres ont tous leurs propres raisons et au final, derrière les apparences, il n’y a ni anges ni démons.

Juré n°2

Il y a toujours une petite appréhension quand on annonce le dernier Clint Eastwood car après quelques chefs d’œuvre, il y a eu aussi ces dernières années des films plus mineurs où le traitement du fait divers tenait plus de la chronique du temps présent que de l’art cinématographique. Mais pour son quarante-et-unième film et à l’âge de 94 ans, le maître s’est souvenu qu’il était un cinéaste pas comme les autres et que le cinéma, c’était surtout de la forme et du fond. Et le fond, c’est d’abord de proposer un scenario dont le public se saisira avec gourmandise sans rechigner ni pointer d’un doigt accusateur la quasi impossibilité de se réaliser. La forme, c’est d’abord s’éloigner du formalisme plat du téléfilm et se servir de sa caméra comme d’un pinceau, d’un stylo pour imposer à son œuvre sa propre grammaire. Et dans « Juré n°2 », derrière un classicisme élégant, tout est là.

De nos jours, dans une jolie petite ville champêtre où tout est propre et bien rangé, un jeune couple modèle s’apprête à accueillir leur premier enfant. Après le générique où Thémis est représentée avec les yeux bandés et sa balance de la Justice, c’est Justin Kemp (Nicholas Hoult) qui bande les yeux de sa femme, Allison (Zoey Deutch) pour lui faire découvrir la chambre du bébé qu’il vient de terminer. C’est tendre, charmant et… légèrement inquiétant car ce genre de « so cute » n’annonce jamais rien de bon. Justin reçoit alors une convocation pour être juré lors d’un procès criminel qui fait la une des journaux et dont toute la ville parle. La grossesse à risque d’Allison ne sera pas un argument suffisant aux yeux de la présidente du tribunal pour que Justin échappe à son devoir de citoyen. Il assiste donc avec ses onze collègues d’infortune, presque tous aussi contrariés que lui, au procès de James Sythe (Gabriel Basso), accusé d’avoir sauvagement frappé Kendall, sa petite amie de l’époque et d’avoir jeté son corps par dessus un pont routier un soir d’orage et de dispute dans un bar de la ville. L’affaire est simple et d’ailleurs la procureure, Faith Killebrew (Madame Toni Colette) veut se servir de cette affaire pour sa campagne en vue de son élection au poste de procureur général. Le suspect est idéal : James Sythe est un ancien criminel, violent avec les femmes et les témoins ne manquent pas dans le bar où il s’est violemment opposé à Kendall. Seul manque un témoignage précis sur le moment exact où la victime a été tuée, dans l’obscurité de la nuit, sur cette route balayée par une pluie battante. Mais plus le déroulé des faits est exposé et plus Justin Kemp se sent mal à l’aise. S’il n’a pas suivi ce fait divers, c’est qu’à l’époque du crime, son couple subissait une terrible épreuve et Allison et lui ne se souciaient pas de ce qu’il se passait en ville. Justin se souvient qu’à la même époque, il s’était arrêté dans le même bar et avait commandé un verre (sans le boire) et était reparti sous le déluge. Quelques centaines de mètres plus loin, sur un pont, il avait percuté quelque chose, un cerf probablement… Il en avait parlé à Allison en faisant juste un petit mensonge sur le lieu de l’incident puis ils avaient oublié. C’est donc le début d’un débat intérieur infernal pour Justin, qui de jeune gars bien sous tous rapports peut se transformer en salaud ou en héro.

Le choix de Nicholas Hoult pour incarner ce gendre idéal torturé par sa culpabilité est une très très bonne idée il fallait une sorte d’angélisme naturel du personnage pour que le spectateur soit dans une empathie totale et presque coupable. Le reste de la distribution, entre acteurs de premier plan et inconnus est un régal puisque le réalisateur leur fait le cadeau de développer leurs personnages où chacun d’eux aura un rôle important à jouer. En moins de deux heures, c’est une multitude personnages qui va vivre ce procès avec chacun leur prisme particulier, leur propre subjectivité, leurs doutes et leurs soupçons pour arriver à un verdict qui correspondra à la vérité, à une nécessité ou à rien de tout ça ? Clint Eastwood avait tourné son « Minuit dans le jardin du bien et du mal » dans cette même ville de Savannah en Georgie… C’est manifestement un bel endroit pour réfléchir sur les cas de conscience et la notion même du bien et du mal.

Le Comte de Monte-cristo

Peut-être reste-t-il quelques personnes qui n’ont pas vu le Comte de Monte-Cristo lors de sa sortie triomphale lors de l’été 2024… Et comme il y a fort à parier qu’il sera encore en salle ici ou là jusqu’à la fin de l’année, peut-être est-ce l’occasion pour ces rares chanceux de se faire plaisir avec un shot d’élixir de jeunesse… de ceux qui renvoient à nos souvenirs d’enfance quand un adulte nous emmenait, fait exceptionnel, au cinéma pour voir LA grosse production de l’année, qu’elle soit américaine et spectaculaire ou quasi institutionnelle, via l’adaptation d’un classique de la littérature française. Car avec cette énième adaptation de Matthieu Delaporte et d’Alexandre de la Patelière, on retrouve le sourire béat et les frissons d’excitation qu’on ressentait enfant devant un spectacle grandiose qui nous saisissait, nous transportait, nous élevait et nous reposait sur notre fauteuil haletant, épuisé et heureux. On avait pu goûter en hors d’œuvre leurs deux volets des « Trois Mousquetaires » où les deux associés n’étaient « que » scénaristes mais en prenant les commandes de la réalisation, ils ont su donner ce supplément d’âme qui fait de « Monte-Cristo » plus qu’une adaptation réussie, un authentique nouveau classique du cinéma. La finesse de jeu et l’élégance innée de Pierre Niney vont comme un gant à ce pionnier des vengeurs (à peine) masqués et tout le reste du casting des adultes est aussi classieux que remarquable avec notamment le trio des traîtres, Morcef (Bastien Bouillon), Villefort (Laurent Lafitte) et Danglars (Patrick Mille) incarnés avec délectation par des acteurs au sommet. Mais comme toujours, c’est la jeune génération incarnée par Anamaria Vartolomei (Haydée), Vassili Schneider (Albert) et Julien de Saint Jean (André) qui surgit et frappe par son talent, son magnétisme et son aisance dans des rôles si codifiés que leur performance n’en est que plus sidérante. Et puis deux coups de cœur de plus… le toujours impeccable Pierfrancesco Favini en Abbé Faria et le travail du chef décorateur Stéphane Taillasson qui réussit à transformer la demeure de Monte-Cristo en palais onirique où on se plairait volontiers à faire son marché pour refaire la décoration de nos intérieurs.

L'amour Ouf

Quoiqu’on pense de Gilles Lellouche, il connaît le cinéma ou plutôt les cinémas. Il navigue ainsi depuis 28 ans entre comédies et drames, entre ses métiers de réalisateur, de comédien ou de bon camarade qui ne rechigne pas à aller faire des apparitions chez les copains. Et plus que dire qu’il connaît le cinéma, il l’aime. Et s’il fallait s’en persuader, bien que ses précédents films en attestaient déjà, il suffit de voir « L’amour ouf » pour comprendre à quel point Gilles Lellouche est imprégné de cinéma, américain évidemment mais pas seulement. Et c’est cette passion débordante qui fait de ce film un objet difficilement identifiable car on y trouve un mélange de tous les genres (c’est la tendance du moment qui finira, comme toutes les tendances, par agacer…) aimés du réalisateur avec la fougue et la maladresse d’un cinéphile adolescent. Et cette fougue, cet amour débordant, on les retrouve dans le scénario et cette vision rafraîchissante des amours incandescentes.

Années 80, Nord de la France. Clotaire (Malik Frikah), un adolescent rebelle et déscolarisé comme on ne le disait pas encore à cette époque, traîne avec son petit frère Kiki et leur copain Lionel et prennent un malin plaisir à aller insulter les élèves du lycée de leur quartier où ils ne mettent plus les pieds depuis longtemps. Jusqu’au jour où une nouvelle élève, Jackie (Mallory Wanecque) descend du bus et va directement à la confrontation avec Clotaire. C’est le coup de foudre.

Il va alors se passer beaucoup de choses dans la vie de ces jeunes gens et de ceux qui les entourent. Mais ce qui semble inévitable depuis le début, surtout après un prologue terrible, c’est que Clotaire va mal finir et que la belle romance avec Jackie sera compromise. Dix ans plus tard, Clotaire (François Civil) sort de prison pour un crime qu’il n’a pas commis mais endossé pour protéger le fils de son patron mafieux (Benoît Poelvoorde) et ne pense qu’à une chose, revoir Jackie. Cette dernière a épousé Jeffrey (Vincent Lacoste), un type apparemment « normal » qui s’avérera être aussi toxique que ceux qui le portent inscrit sur leur front. Malgré les protestations du père aimant, compréhensif mais très inquiet de son père (Alain Chabat), Jackie va finalement renouer avec Clotaire. Leur amour sera-t-il toujours aussi fort dix ans après ? Et les amants maudits sont-ils obligés de toujours finir comme Bonnie & Clyde ?

Oui, la première partie est un enchantement tant l’alchimie entre les jeunes acteurs est magique et nous fait (re)croire au grand amour. Oui, les parties musclées sont efficaces et dynamisent sans cesse ce Love Story trash, sorte de spin-off des descendants des Lequesnoy et des Groseille… Oui, le dialogue final entre Clotaire, Jackie et leur patron est un chef d’œuvre de sobriété, de puissance et d’acuité sociale. Oui, les numéros de comédie musicale sont aussi agréables à regarder que dispensables tant ils n’apportent pas grand chose mais c’est aussi ce qui participe au charme du film car cette folle admiration à tous les genres du 7ème art ne fait que coller à la candeur avec laquelle Gilles Lellouche dépeint l’amour et la possibilité qu’il rime avec toujours.

Les coups de coeur 2023

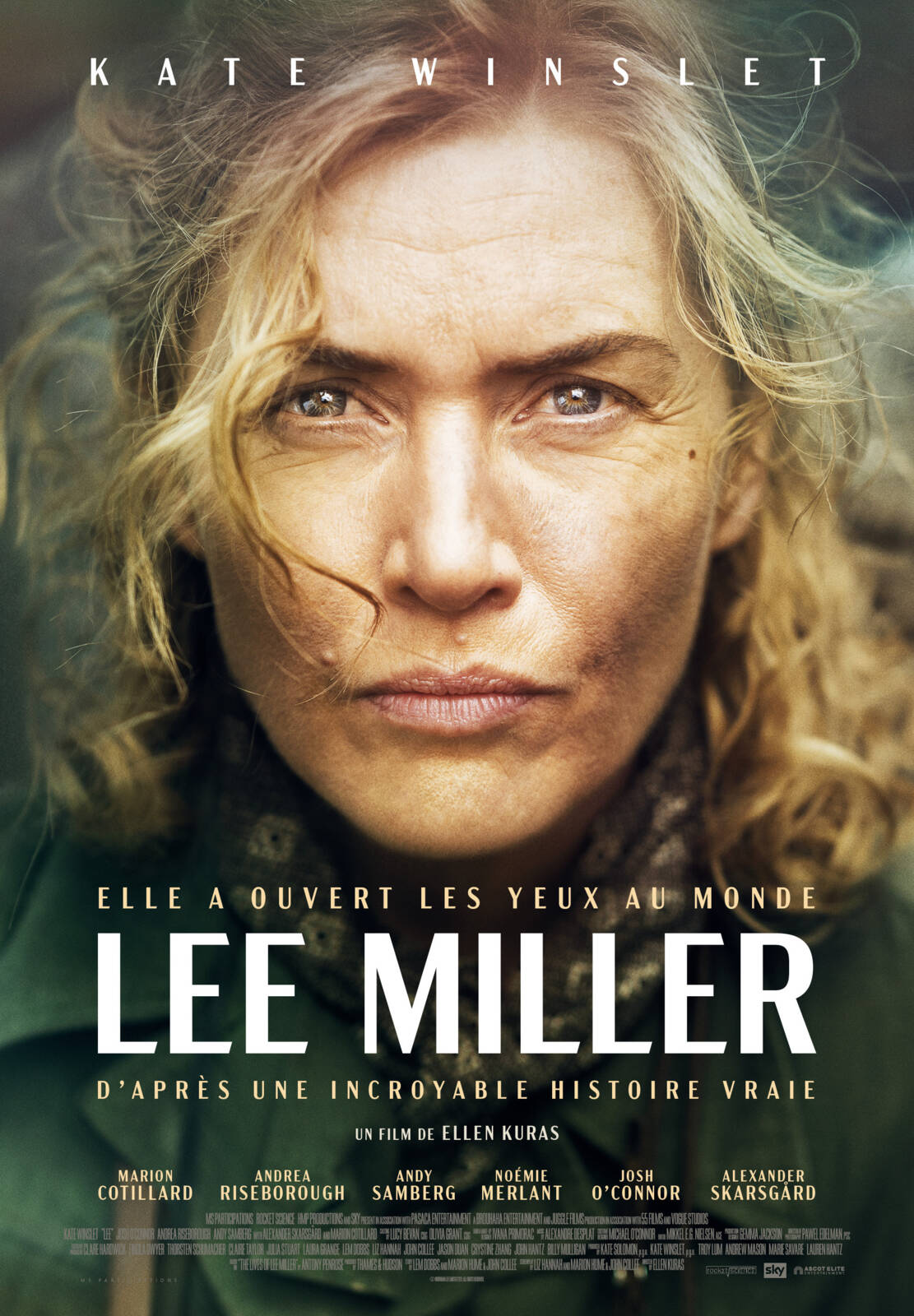

Lee Miller

Les cinéphiles du monde peuvent rendre grâce à toutes ces actrices et acteurs qui cherchent désespérément à échapper tout au long de leur vie au poids d’un succès fulgurant qui aura marqué pour le meilleur et pour le pire leurs débuts à l’écran. Il en est ainsi de Kate Winslet. Et c’est dans un biopic consacré à la photographe de guerre américaine Elizabeth « Lee » Miller que l’actrice continue son travail de déconstruction du rôle de Rose. Quoique… On pourrait croire que dans la prolifération actuelle de biopics, un de plus passerait inaperçu mais c’est le contraire qui se produit. Car de Lee Miller, en dehors du milieu pointu des photographes et des correspondants de guerre, le grand public ignore tout. Et c’est la première vertu de ce long métrage, réalisé par Ellen Kuras (documentariste expérimentée dont c’est la première fiction) et coproduit par Kate Winslet, celle de faire renaître cette femme insaisissable, belle, sauvage, libre et intrépide que la petite histoire – ingrate – avait presque effacée alors qu’elle a été un témoin important de la grande Histoire.

Lee Miller commence sa vie aventureuse comme mannequin dans le Paris des années 20 et devient la muse-maîtresse de Man Ray dont elle exécute certaines des photographies qu’il signe de son nom.

De moins en moins mannequin et de plus en plus photographe, Lee fréquente les surréalistes, les poètes français et toute une société artistique et créative qui agite les grandes capitales dans cet après-guerre que tous espèrent sans fin sans savoir évidemment qu’il ne s’agit que d’un entre-deux… Après une séparation houleuse avec Man Ray, quelques retours à New York et un mariage express au Caire, Lee revient à Paris où elle rencontre Roland Penrose, écrivain poète surréaliste britannique avec lequel elle s’installe à Londres au début de la guerre. Avec le soutien de Audrey Withers, géniale rédactrice en chef du Vogue anglais, elle finit par être accréditée par l’armée américaine comme correspondante de guerre et part sur le front, du débarquement, en passant par le siège de Saint Malo, Paris, Colmar, l’Allemagne dévastée puis les camps de l’horreur. Durant le chemin, elle retrouve David Sherman, correspondant de guerre pour le magazine Life, précieux compagnon de route puisque David est son camarade de front, complice, collègue et « amant de guerre ». Et c’est lui qui immortalisera Lee, se lavant de la crasse accumulée pendant ce périple de la mort dans la baignoire de Hitler, dans son appartement de Berlin, le jour même où le dictateur se suicidait dans son bunker.

Si le film est d’une facture très classique, très… britannique, ce n’est pas un handicap au contraire, car il laisse la place aux multiples facettes de cette femme dont la vie aura été encore plus riche et surprenante que ce que le film en montre. Mais le casting royal, Alexander Skarsgard (Penrose), Andy Samberg (David Sherman) et Andrea Riseborough (Audrey Withers) est évidemment le plus gros atout de ce biopic sans parler du casting français (Cotillard, Mille, etc…) pour les heures heureuses avant guerre ou encore de Josh O’Connor (Antony Penrose), lequel fait une apparition délicate en interviewer de Lee Miller âgée et qui sert de ponctuation à la narration du film. A la fin, on aura donc appris que Lee Miller a bel et bien existé, qu’elle a eu mille vies et mené mille combats (dont le plus grand, qu’elle a gagné, contre ses addictions) mais on reste un peu intimidé fasciné, amoureux et gauche devant ce portait d’une femme qu’une vie entière n’aurait pas permis de cerner. C’est peut-être cela être surréaliste.

Emilia Perez

Il faut sans doute avoir 72 ans, être adulé par un public fidèle, être fasciné par la noirceur des âmes mais être un incurable romantique, pour oser tout. Depuis ses débuts, Jacques Audiard ne cesse d’explorer les genres pour mieux surprendre les spectateurs de ses films qui attendent avec fébrilité à quel genre le réalisateur va s’attaquer pour son prochain opus. En 2024, il a choisi de ne pas choisir et de jeter dans le chaudron de son projet un peu tous les styles sans se décider à les départager. Ainsi s’il y a bien de la comédie musicale dans « Emilia Perez », il y a aussi du film de gangsters, de la chronique sociétale, de la comédie (un peu), du film dramatique (beaucoup), de la romance à l’eau de rose, le tout lié par un désordre qui à la fin, laisse plus de questions que de réponses. Car il fallait oser entremêler toutes ces grammaires cinématographiques pour évoquer l’histoire de Manitas Del Monte, puissant et cruel chef d’un cartel mexicain de la drogue qui souhaite changer de sexe et disparaître de la circulation en abandonnant sa vie criminelle, sa famille et renaître sous les traits d’Emilia Perez (Karla Sofia Gascon), la femme qu’il a toujours voulu être. Tout comme il faut oser, en tant que spectateur, accepter ce postulat de départ. Et c’est sans doute la réussite de ce film qui suscite interrogations et débats bien après la sortie de la salle. Au final, est-on dans un film naïf et premier degré qui laisse entendre que c’est en devenant femme qu’on devient meilleur puisque le mâle est forcément mauvais ou est-on dans une forme de cynisme qui, sous couvert de bienveillance, conclut perfidement que quelles que soient nos transformations, nous resterons toujours les mêmes ? Et si le personnage de Manitas/Emilia est évidemment le centre de ce questionnement, les autres personnages sont aussi concernés. A commencer par Rita Moro Castro (interprétée par Zoë Saldana), l’avocate qui se morfond de défendre avec talent des crapules (autre postulat improbable) et qui accepte de travailler exclusivement pour Manitas del Monte pour l’aider à disparaître. Ce qui fait que pour Rita comme pour Emilia, il n’y a ni rédemption ni effacement des fautes du passé mais juste une grande difficulté à assumer ce que l’on est réellement mais sans oublier de se servir au passage. Alors, faut-il faire une parallèle entre le fond (la vie d’Emilia) et la forme (le film de Jacques Audiard) et conclure que l’image que l’on donne ne repose souvent que sur une construction alternative de la vérité et que tant que certaines choses sont tues, ça reste une vérité acceptable ? En revanche, au delà des questions qui restent en suspend, il y a des certitudes : le casting féminin est remarquable, certaines scènes sont d’une beauté sidérante, et l’adaptation de la chanson de Georges Brassens « Les Passantes », en espagnol, chantée lors de la procession finale par Adriana Paz et un chœur mexicain valent à eux seuls le détour.

Eat the night

Et si l’été 2024 apportait la preuve aux plus dubitatifs que nous avons la chance en France d’avoir un cinéma réellement remarquable… Vivant, divers, de plus en plus audacieux, avec un public curieux et des maisons de production qui osent encore proposer aussi bien de probables block-busters (Monte-Cristo, les 3 Mousquetaires,…) que des films beaucoup plus risqués car hybrides, inclassables et refusant de se ranger dans les sous-genres qui leur sont habituellement dévolus. Et dans cette catégorie, « Eat the Night » n’est pas le dernier. Dans la banlieue du Havre, Pablo (Théo Cholbi) et sa petite sœur Apolline (Lila Guéneau), adolescente un peu effacée, vivent un peu tristement dans le modeste pavillon de leurs parents, tristement car leurs parents justement, ne sont plus là. Si Pablo sort de la maison ce n’est que pour aller dans une vielle masure abandonnée au milieu des bois où il a installé son atelier de fabrication d’ecstasy qu’il livre ensuite à ses clients en moto dans tous les quartiers du Havre. Apo quant à elle sort très peu car son seul refuge, est le jeu Darknoon (un oxymore lourd de sens) dans lequel elle incarne une guerrière hyper sexualisée et invincible, surtout quand elle fait équipe avec son frère Théo qui l’a initiée à ce métaverse depuis sa tendre enfance. Apo, qui ne conçoit la vie que par la présence de son frère à ses côtés et par son immersion dans cet univers alternatif, est bouleversée quand un message s’affiche sur le serveur annonçant que Darknoon cessera de fonctionner à la fin du compte à rebours qui défile déjà en gros chiffres sur son écran. De plus, Pablo s’éloigne de plus en plus d’elle car il a rencontré Night (Erwan Kepoa Falé), un agent de sécurité avec lequel il a noué une liaison amoureuse fusionnelle et l’a entraîné dans son trafic d’ecstasy qui commence à éveiller les soupçons des caïds locaux qui bien évidemment n’acceptent pas les dealers free-lance sur leur territoire. « Eat the Night » évolue au carrefour de tous les genres… de la chronique sociale, au thriller, de la romance pure et dure (peut-être le plus surprenant) au film d’animation mi manga mi héroïc fantasy, ce long métrage réalisé en équipe par deux jeunes trentenaires (Caroline Poggi et Jonathan Vinel) est une vraie bonne surprise. C’est énergisant, parfois brouillon mais souvent très beau à contempler (dans la vraie vie ou dans le monde virtuel), déroutant de sincérité et de sensibilité et avec l’atout immense de compter trois acteurs principaux très doués qui viennent agrandir le vivier manifestement inépuisable des actrices et acteurs de grand talent de cette nouvelle génération.

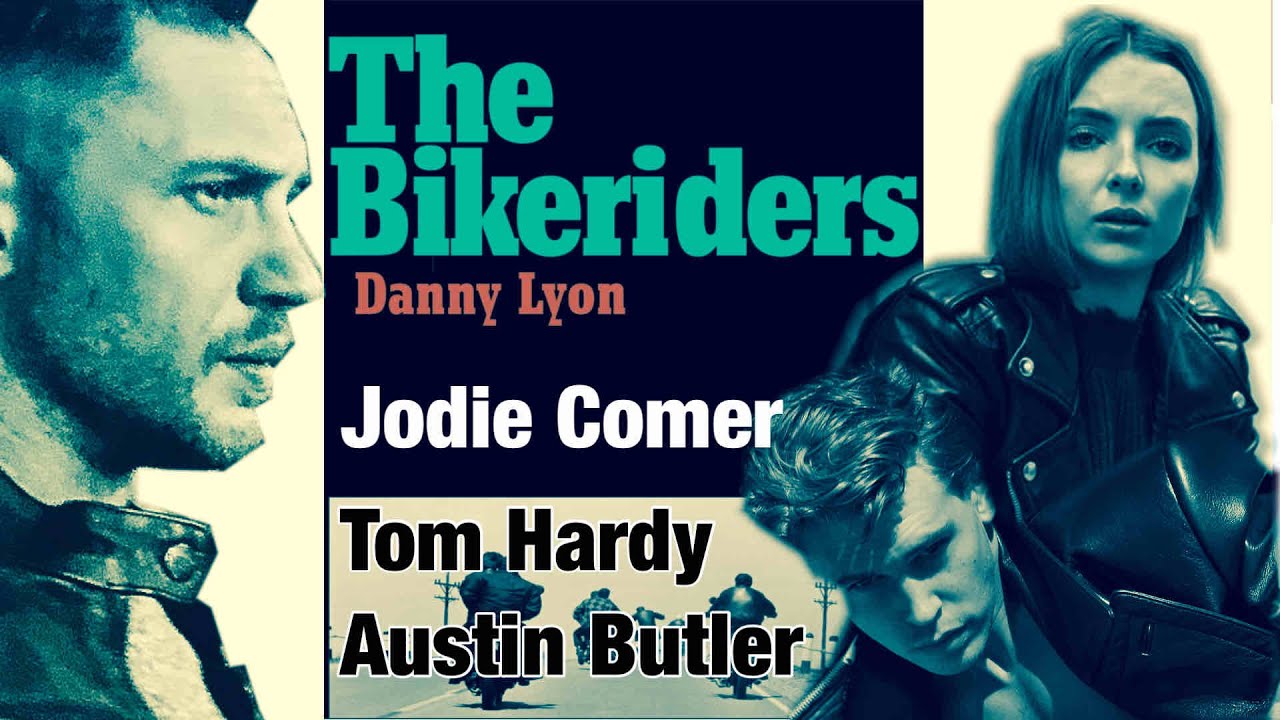

The Bikeriders

Midwest, USA, années 60. Benny (Austin Butler), fils génétiquement créé de James Dean et de Brad Pitt promène sa dégaine de beau gosse un peu fat dans les bars de la ville où selon le club de motard auquel on appartient, il est vivement conseillé de ne pas afficher ses « couleurs ». Mais Benny est un rebelle et la violence ne lui est pas étrangère. Il préfère mourir plutôt que d’enlever son blouson quand on le lui ordonne. Première bagarre et présentation de Benny. Dans cet univers ultra codifié et pas si traité que cela au cinéma, « The Bikeriders » navigue entre plusieurs sous catégories… de motards bien sûr, du western, du passage à l’âge adulte, de chronique sociale sur les « red necks » de la terre du milieu, de naissance-évolution-apogée-chute d’une bande de gangsters. Benny donc, va rencontrer les deux personnes les plus importantes de sa jeune vie. Kathy (Jodie Comer), jeune femme qui tombe sous son charme de motard un peu voyou qu’il épousera mais qui ne cessera de vouloir l’éloigner de sa moto et de son gang. Et bien sûr, Johnny (Tom Hardy) le fondateur charismatique du gang des « Vandals » que Benny intègre et où il développe une relation fusionnelle avec son mentor, seule personne dont il accepte les ordres. Entre croissance exponentielle du gang, le développement des clubs affiliés appelés « chapitres », le basculement vers une criminalité de plus en plus lourde et l’arrivée des premiers démobilisés du Viet Nam qui apportent avec eux le désenchantement, les drogues dures et l’ultra violence, les « Vandals » et chacun de ses membres vont vivre des bouleversements profonds qui changeront à jamais leur monde.

Jeff Nichols n’a jamais caché son admiration voire son acculturation totale à l’œuvre de Martin Scorsese et dans ce « Bikeriders », il y a toute la trame, le style et le soin extrême apporté aux décors, à la lumière et à la musique que l’on a trouvés il y a trente-quatre ans déjà dans « Les Affranchis ». Et bien sûr, par l’introduction d’une narratrice qui, à travers son regard de femme, va reprendre le fil de l’histoire de ce club de motards plus que masculins, depuis sa création à son inévitable déclin en passant par son ascension. Comme Karen, l’épouse de Henry, l’apprenti gangster du film de Scorsese, ici, c’est Kathy qui relate à Danny Lyon (Mike Faist) – jeune documentariste qui a décidé de suivre un club de bikers du Midwest-, sa rencontre avec son futur époux Benny. Lequel, se débat comme il le peut entre son besoin viscéral de liberté motorisée et les rares êtres humains qui s’entichent de lui…

Il n’y a ici point de tromperie car dès le début, on sait que l’on assiste à un drame et que la nature même des personnages les conduira là où il était prévu qu’ils achèvent leur histoire. Et comme chez Scorsese, la seule inconnue est de savoir combien s’en sortiront et lesquels. Si les défauts de « Bikeriders » sont compensés par ses qualités, ils le doivent sans doute au regard très naturaliste de Jeff Nichols sur ces personnages. Le scénario étant tiré du livre du vrai Danny Lyon (dont les photos noir et blanc des vrais « Vandals » habillent le générique de fin), on reste en observateur sans réellement éprouver d’empathie alors que dans des classiques du genre (notamment les deux films de commande que Francis Ford Coppola tourna en 1983, « Rusty James » et « Outsiders »), tout repose sur l’identification du jeune héros à son mentor et l’empathie du spectateur envers l’un ou l’autre des protaginistes. Mais entre la beauté des images et de la reconstitution, la qualité de la bande originale (rock n’ roll, forcément…) et le jeu des acteurs, il serait dommage de bouder son plaisir. Et puis comme dans tout film de qualité, il y a le petit rôle qui vient mettre en lumière une nouvelle tête qui marque durablement les esprits. Hitchcock disait que si le méchant était réussi, le film le serait aussi. Dans « Bikeriders », le méchant est très jeune, très méchant et très réussi. Donc…

Border Line

Parler de certains films est presque criminel tant la révélation du moindre élément est une atteinte au plaisir du lecteur… qu’on prive ainsi de la joie intense de se faire mener par le bout du nez. Imaginerait-on aujourd’hui se lancer dans un pitch détaillé de «Usual Suspect » sans risquer de compromettre l’identité de Kayzer Söze ? Mais dans certains cas, ne pas parler du film est encore plus condamnable car certains longs métrages dans leur modestie ne bénéficient pas d’une grande couverture médiatique même si avec « Border Line », les critiques ont été élogieuses. Mais c’est un « petit » film espagnol réalisé par deux vénézuéliens, Juan Sebastian Vasquez et Alejandro Rojas qui ne restera dans les salles que le temps d’un succès d’estime surtout en période de vacances scolaires où les films familiaux auront la priorité. Mais pour ceux qui trouveront encore une salle où il est projeté ou dès sa première diffusion sur les chaînes spécialisées, « Border Line » leur apportera ce petit frisson voluptueux, non seulement parce qu’ils auront conscience d’avoir vu un film paranoïaque délicieusement angoissant mais aussi parce qu’ils auront la certitude d’avoir vu du cinéma, du vrai, avec une réalisation et une interprétation de haut vol. Et avec une qualité supplémentaire : de l’intelligence !

Elena (Bruna Cusi) vit en couple à Barcelone avec Diego (Alberto Ammann). Elle est danseuse moderne, lui est est urbaniste et le grand projet de leur vie est d’aller s’installer à Miami. Leur dossier a été accepté par les autorités, tous les questionnaires ont été remplis et tous les documents officiels transmis. Si Elena, espagnole de naissance est relativement sereine, Diego lui est plus fébrile. De nationalité vénézuélienne, il sait que son cas sera sans doute scruté de plus près une fois sur le territoire américain. Après une dizaine de minutes de film, Elena et Diego atterrissent donc à New York et doivent prendre une correspondance pour Miami. Mais bien sûr, les agents de la police aux frontières leur demandent de les suivre au sous-sol pour des vérifications complémentaires.

Et c’est là que l’exercice devient difficile car en divulguer plus serait inélégant.

Toutefois, la réputation mondiale des agents de la police des frontières américaine laisse deviner que Diego et Elena vont passer un moment qu’on va pudiquement qualifier de désagréable. « Border Line » a une durée d’une heure et dix-sept minutes, l’autre de ses atouts. A une époque où les réalisateurs semblent tiraillés entre l’envie de condenser leur scénario dans un long métrage mais avec peut-être le regret de ne pas avoir pu en tirer une série, les films courts et percutants deviennent rares. Ici, 77 minutes suffisent amplement car au-delà, le spectateur risque l’apoplexie et il faudrait distribuer des bouteilles d’oxygène. La construction machiavélique du scénario ne laisse aucun repos au spectateur et si chaque micro rebondissement amène plus de questions que de réponses, ils sont si resserrés qu’on a guère de temps à consacrer à la réflexion. Les agents Barrett et Vasquez (Ben Temple et Laura Gomez) mènent la danse avec une fausse bonhomie effrayante et si on mesure très vite que lorsqu’on est en situation de demandeur, on est prêt à accepter beaucoup trop de compromis, on ne mesure pas que finalement, on ne sait pas grand chose de ce qui nous entoure. Qui est mon conjoint ? Qui sont ces agents intrusifs ? Qui suis-je moi même ? Car l’intelligence des deux réalisateurs réside dans leur faculté à apporter plusieurs niveaux de lecture et de réflexion. S’ils s’étaient cantonnés à une dénonciation de la politique migratoire américaine, « Border Line » n’aurait été qu’un petit pamphlet bien fait mais déjà vu, alors qu’en introduisant toute une série de doutes sur chacun des personnages, ils offrent un très grand petit film dont on se souviendra longtemps.

Challengers

Attention, escroquerie… Mais par n’importe quel genre d’escroquerie. De celle qui vous laisse pantois et tout rouge de la honte d’avoir aimé se faire escroquer. « Challengers », le dernier et très attendu film de Luca Guadagnino sort finalement en salles. Un trio amoureux, même dans le monde du tennis, ce n’est plus un classique, c’est un lieu commun. Et pourtant…

Tashi Duncan est une joueuse de tennis au potentiel évident. Issue d’un milieu modeste et d’une ambition sans limite, elle sait ce que c’est de se battre pour réussir et sait déjà avec finesse qu’une carrière de joueuse pro se construit sur et hors des courts. Elle intègre alors l’université de Stanford où elle perdra un peu de temps avant de passer professionnelle mais où elle enrichira son carnet d’adresses et construira sa légende de femme forte et indépendante. Lors d’une soirée, elle y rencontre deux joueurs de son âge, Art Donaldson et Patrick Zweig. Les deux garçons, le blond et le brun, se connaissent depuis l’âge de 12 ans et leur amitié est indestructible. Ils ont grandi ensemble tout au long de leur parcours en « sports études » et ont intégré Stanford où ils sont devenus de redoutables joueurs de double. Issus de milieux aisés, ils n’ont pas la même approche de la vie que Tashi mais en tombent amoureux aussitôt. Une compétition s’engage alors pour la séduire. Si Patrick gagne cette première manche, le destin va briser les rêves de gloire de Tashi et c’est avec Art, qu’elle construira une famille et un avenir par procuration en transformant l’indolent Art en champion de premier plan. Mais le temps passe et Art s’use et se perd un peu. Il ne gagne plus. Pour qu’il engrange de la confiance avant l’U.S Open qu’il n’a jamais remporté, Tashi l’inscrit dans un tournoi Challenger (2ème division) en espérant que des victoires faciles le requinqueront. Mais dans ce tournoi près de New York, il y a également un certain Patrick Zweig. Et c’est là que va se jouer la troisième manche…

Si cette présentation est chronologiquement linéaire, le film lui ne l’est pas. Avec un montage volontairement calqué sur les échanges sur le court et jouant avec les flash backs contenant eux même des flash backs, la vie de Tashi, Patrick et Art défile sur l’écran au rythme effréné d’un match de tennis enfiévré. La musique des ex Nine Inch Nails envoûtante, le travail sur la lumière du chef opérateur, le talent inouï des acteurs, tout est ensorcelant. Avoir choisi Zendaya, star confirmée du cinéma hollywoodien, c’était déjà s’assurer qu’il n’y aurait pas de difficulté pour le public à l’imaginer dans un rôle de femme forte qui ne se laisse dominer par rien ni personne. Et avoir choisi Mike Faist (Art) et Josh O’Connor (Patrick), relève du génie prémonitoire car il fallait imaginer au vu de leur jeune carrière qu’ils seraient capables d’être aussi fins dans leur jeu. Ni Tashi, ni Patrick ni Art ne sont des bourreaux ou de victimes. Ils sont les deux à la fois au gré des aléas du déroulement de leur destin commun et c’est ce qui les rend magnétiques. D’ailleurs, que Zendaya, en vraie femme de tête, soit coproductrice de « Challengers » dit tout de la richesse du rôle qui lui revient. Enfin, là où l’escroquerie est délicieuse, est que ce film a été vendu depuis plus d’un an avec des bandes annonces ad hoc, comme un trio amoureux sulfureux avec sa promesse d’un érotisme assumé et d’une moralité chamboulée. Luca Guadagnino, grand maître des passions amoureuses a toujours su jouer avec la censure pour que ses films, à la sensualité évidente, obtiennent malgré tout le label « tous publics » aux USA. Et il récidive. Ici, pas une seule scène de sexe, juste quelques moments où on se chauffe un peu. Et pourtant, le film est électrisant. Peut-être parce qu’il capte tout ce qu’il y a de beau chez n’importe quelle jeune femme ou n’importe quel jeune homme, tous pleins d’espoirs, d’ambition et d’énergie. Des amitiés les plus fortes et des amours les plus passionnées découlent les douleurs les plus cruelles quand elles se finissent. Alors, ne reste qu’une seule question: Est-ce que l’amour et l’amitié peuvent réellement mourir ?

Ce qui est bien avec les coproductions internationales, c’est que c’est un peu comme la boîte de chocolats de Forest Gump, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Dans les années 70, c’était devenu une spécialité pour réunir sur un même projet la brochette de stars la plus fournie de l’année. Les résultats au box office étaient souvent bons et les critiques faisaient la moue avant de réviser leur jugement quarante ans plus tard. En ce vingt-et-unième siècle déjà bien entamé, ce type de projet n’a plus rien de surprenant et permet même de financer et de faire vivre des films étonnants qui sans ce genre d’attelage, n’auraient jamais pu voir le jour.

Ainsi, la France, l’Allemagne, la Suisse et le Japon se sont associés pour soutenir « Sidonie au Japon », réalisé par Élise Girard et coécrit avec Maud Armeline et Sophie Fillières. Sidonie, c’est le prénom d’une écrivaine qui a connu un immense succès avec son premier roman il y a très longtemps. Et comme les dieux aiment punir ceux à qui ils ont beaucoup donné, ils ont aussitôt rappelé à eux Antoine, l’homme qu’elle aimait follement et qu’elle venait d’épouser. De ce succès mondial et de cette disparition sont nées une douce et longue dépression et un blocage intégral devant la page blanche. Sidonie n’a donc écrit qu’un seul livre et vit plus ou moins recluse dans le souvenir d’Antoine et le décalage de plus en plus grand avec le monde qui l’entoure. Quelques décennies plus tard, pourtant, un éditeur japonais réédite son roman et l’invite à cette occasion. Contre toute attente, malgré une légère inaptitude à vivre en dehors de son appartement et ses doutes sur la pertinence de ce voyage, Sidonie accepte et se rend au Japon. Bien sûr, elle y est confrontée au choc des cultures, accentuant encore un peu plus ses difficultés à communiquer avec d’autres êtres humains, surtout quand tout au quotidien est désarmant. Mais son éditeur, Kenzo Mizoguchi, est à ses côtés à chaque minute et il va autant aider Sidonie à s’ouvrir à nouveau à la vie qu’il va bénéficier à son tour de l’influence de l’écrivaine pour finir par fendre légèrement l’armure. Et comme le Japon est une terre où les esprits des morts aiment communiquer avec les vivants, le fantôme d’Antoine apparaît soudainement et vient bousculer encore un peu plus l’aventure japonaise de Sidonie

Et cette aventure en est vraiment une, autant pour les protagonistes que pour le spectateur tant le film est un objet filmique non identifié. Comédie douce amère où les rires sont pourtant francs mais de qualité, où les fantômes pourraient être effrayants mais sont tout simplement touchants et où des personnages bien avancés dans leur vie découvrent un peu surpris qu’ils peuvent encore aimer et être aimés. Isabelle Huppert, Tsuyoshi Ihara et August Diehl sont remarquables de finesse et de drôlerie tout comme les seconds rôles japonais qui placent leurs notes délicates de distance et d’humour exactement là où il le faut pour que l’harmonie soit parfaite. Et enfin, il faut retenir la caméra bienveillante de la réalisatrice qui, au delà du tact de l’ensemble du film, innove avec audace et élégance dans la traditionnelle scène d’amour où la nudité n’est pas occultée en raison de l’âge des acteurs mais sublimée et rendue naturelle et émouvante. Est-ce cela qu’on appelle un moment de grâce ?

Sidonie au Japon

Blue Giant

Première découverte, le succès du manga éponyme dans un vingt-et-unième siècle décidément plein de surprises. Que la jeunesse japonaise se passionne pour les aventures musicales de trois jeunes copains, fous de jazz et gravissant un à un les échelons de la réussite et de la reconnaissance dans ce milieu très sélectif est déjà une curiosité, vue de France. Mais le Japon est et a toujours été un pays cultivant sa différence notamment pour ce qui est de la conservation du patrimoine musical américain et Tokyo, est encore aujourd’hui considérée comme l’une des capitales mondiales du jazz avec des spécialistes reconnus et adulés, non seulement des exégètes mais également d’un public plus large. Ainsi quand le Studio NUT fut chargé d’adapter en anime le manga à succès, outre le choix du réalisateur, Tashikawa Yuzuru, la priorité fut de choisir trois pointures du jazz local pour jouer les partitions des morceaux entendus dans le long métrage. La pianiste Hiromi Uehara compose la musique et joue les parties piano et s’adjoint les services de Tomoaki Baba au saxo et de Shun Ishiwaka à la batterie. Et pour coller au mieux à cette histoire d’apprentissage et de progression constante vers l’excellence, les trois musiciens ont appris ensemble à « dé-jouer » pour retrouver leurs maladresses de jeunesse. Il ne s’agit donc pas là, d’un essai approximatif sur une musique réservée à quelques happy few… Ça respire la passion, l’amour de la musique, le dépassement de soi et la camaraderie. Ces mangas originels s’inscrivent dans ces catégories développées pour un lectorat ciblé par tranches d’âge et mettant souvent en valeur l’amitié, la volonté de réussir et le dépassement de soi. Plus légers dans les Shonen pour les 8/18 ans et parfois plus sombres dans les Seinen destinés aux plus de 20 ans avec une sous-catégorie, les Nekketsu mettant l’accent sur la volonté inébranlable de surmonter tous les obstacles pour parvenir au but que l’on s’est fixé. Une sorte de classement plus affûté entre la bibliothèque rose et la bibliothèque verte de notre enfance.

Daï, un jeune garçon de 18 ans est en terminale dans sa petite ville de Sendaï. Il vit avec sa mère, sa petite sœur et s’est pris de passion pour le saxophone sans avoir jamais pris de cours. Alors avec la fougue qui est la sienne, il joue tous les jours le long du canal proche de sa maison, été comme hiver, transpirant sous le soleil comme grelottant sous la neige. Mais il comprend bien vite que s’il veut devenir « le meilleur sax du monde », c’est à Tokyo qu’il faut aller. Alors il part, et va s’installer plus ou moins de force chez Shunji, son ami d’enfance qui y vit déjà depuis qu’il est entré à l’université. Shunji, ne joue d’aucun instrument mais il est en admiration devant le talent de son ami. Ce dernier fait alors la connaissance d’un vrai musicien, le jeune Yukinori, fils de bonne famille ayant appris le piano depuis le berceau et peut-être un peu enfermé dans son talent réel mais sans cette étincelle de passion qui transcende tout. Yukinori va très vite reconnaître le talent brut de Daï et ils vont commencer à jouer ensemble, presque aussitôt rejoints par Shunji, qui décide de se mettre avec fougue à la batterie pour accompagner ses deux amis, autant pour la musique que par amitié. La suite, sans surprise, dans cette fable au nuancier de bleus magnifiques, sera jalonnée d’échecs, de progrès puis bien sûr de réussite avec pour but ultime pour ces très jeunes gens, jouer au « So Blue », LE club des puristes du jazz de Tokyo. Le plus surprenant dans cette histoire finalement classique de « coming on age », c’est la fraîcheur, la sincérité des personnages et l’absolue pureté de leurs sentiments… et l’amour pour le jazz. Si le choix de l’usage d’un procédé de motion picture en 3D calqué sur les vrais musiciens ne donne pas le résultat escompté lors des scènes de concert, c’est vraiment dans l’animation classique et ses ambiances nocturnes bleutées somptueuses que toute la poésie et la magie de ce groupe de trois amis mélomanes éclate à l’écran aussi fort que les notes de musique de la bande originale.