Tous les coups de coeur BD par Gabriel Pianeti

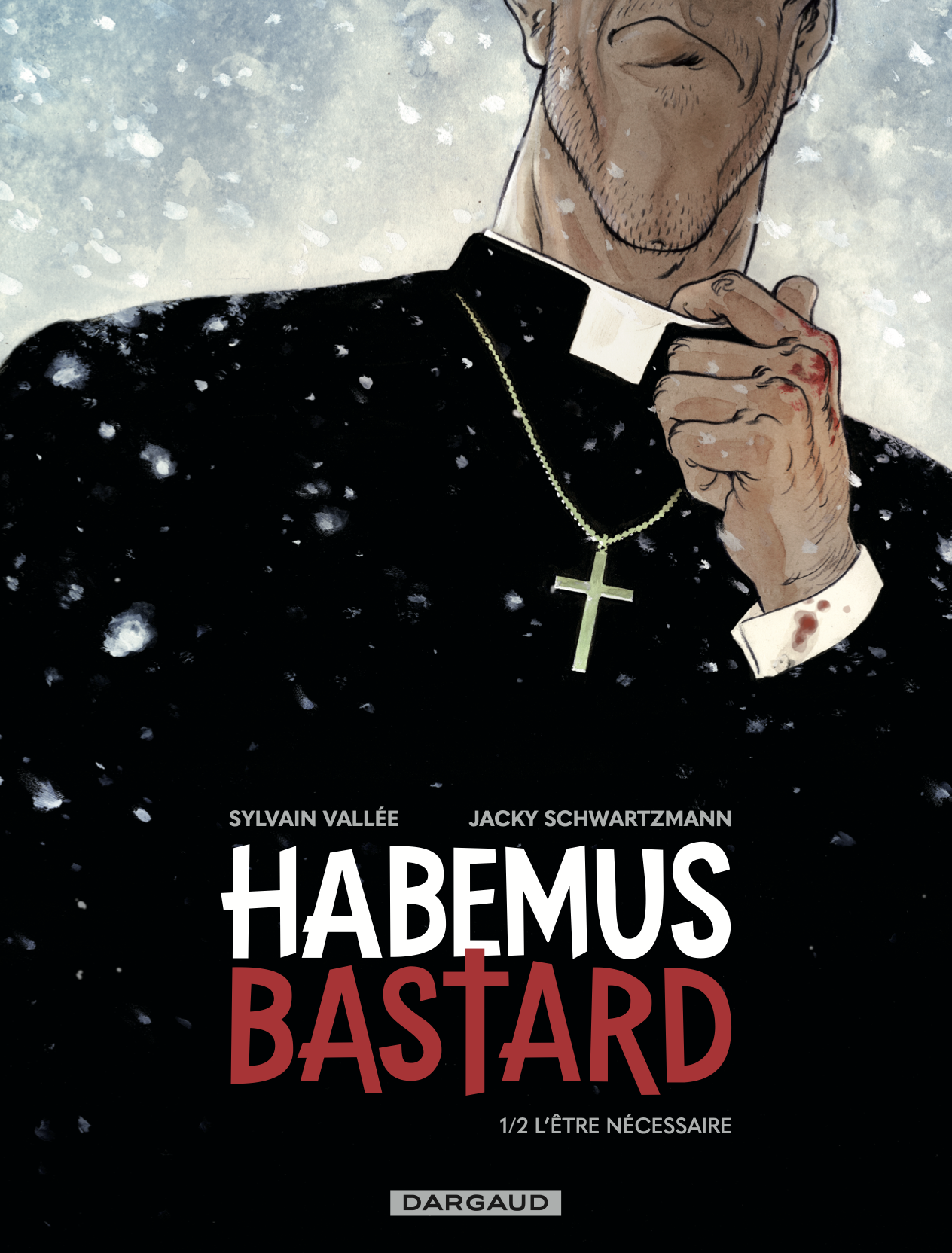

Habemus Bastard

« Habemus Bastard » de Sylvain Vallée et Jacky Schwartzmann – aux éditions Dargaud

A Saint-Claude, depuis peu, la messe ne dure que dix petites minutes et le curé, fraichement débarqué, utilise des méthodes – comment dire – peu orthodoxes et en léger décalage avec les codes et habitudes cléricaux en vigueur. L’explication ? Un gars pas très catholique en cavale a pris, dès les premières pages, la place d’un prêtre en cours d’affectation dans le diocèse, en l’éliminant froidement pour mieux assurer sa couverture. Le problème ? Il faut qu’il préserve la continuité de la vie religieuse de la ville, et ce, sans une once de compétence en la matière. Ainsi, seule sa soutane le protège de son passé et lui apporte crédibilité dans ses nouvelles fonctions.

Ce personnage central, solitaire, froid et au passé méconnu, n’est pas sans rappeler ceux de certains films de Sergio Léone (le bon, la brute, le truand) ou de Luc Besson (Léon) voire de John Woo (Volte-face) lorsque Nicolas Cage prend lui aussi la soutane. Ajoutez au récit une ambiance hivernale proche d’un des meilleurs polars de Christopher Nolan (Insomnia) ou des frères Cohen (Fargo) et le décor est planté. L’atout de la BD est sans conteste son aspect très visuel. Le dessin de Sylvain Vallée est au rendez-vous et transporte le lecteur dans un univers très proches de celui du cinéma. Gros plan, contre-plongées, visages travaillés, sens du détail, enchainement des scènes, il ne manque que les travelings ! Cette maitrise respire le réalisme.

Un scénario efficace, un dessin dynamique, rien ne manque dans ce premier opus. Les méthodes décalées du curé sont rapidement remarquées des paroissiens et des habitants de Saint-Claude. L’homme de Dieu, reprenant confiance en lui, entreprend alors de participer à la vie locale, à sa manière, s’investissant particulièrement dans la reconstruction de l’église et dans la construction de sa propre image, en passant par le règlement de quelques conflits. Il ne s’encombre pas de scrupules, mais il apparait évident que cette nouvelle foi en lui, qui satisfait à la fois son égo et certains de ses nouveaux confidents (ou confidentes !), devrait l’exposer à une certaine lumière, non divine celle-ci, qui éclairerait le chemin à ses ennemis.

A la grâce de Dieu !

Le gigot du dimanche

« Le gigot du dimanche » de Philippe Pelaez et Espé – aux éditions Grand Angle

En ce 17 mai 1981, comme tous les dimanches, Pilou et ses parents se rendent au traditionnel repas familial pour y déguster le gigot préparé avec amour par l’arrière-grand-mère. Celle-ci est la seule à pouvoir encore réunir toute la famille. Les dissensions qui fracturent le clan sont d’ailleurs, en ce lendemain de l’élection de François Mitterrand à l’Elysée, plus exacerbées que jamais. Entre frères et sœurs on ne se fait pas de cadeaux, et pas seulement lorsqu’il est question de politique !

Et pour pimenter le menu, au milieu de tous ces désaccords et autres débats idéologiques, tous sont aux aguets. Car, l’arrière-grand-mère cacherait un magot de Louis d’or. Les désaccords familiaux ne sont donc laissés de côté que pour toute alliance de principe permettant de localiser le précieux trésor. Entre coups bas et coalition, au cœur de la vie d’une famille française de l’époque, dont on imagine aisément qu’elle n’est pas la seule à agir et interagir de la sorte, les échanges sont à la fois burlesques et pathétiques.

L’œuvre de Pelaez et Espé est un véritable flash-back au début des années 80. 1981, année historique avec ses codes, ses idées, ses contradictions, ses invraisemblances, ses regards biaisés, ses travers, ses idéologies, ses espoirs… Quelle ambiance ! Et quel délice ! Il y a un léger vent d’« un air de famille » qui souffle sur cette BD. On en redemande donc, car le tout constitue une tranche de vie tellement réaliste des échanges familiaux de cette époque, avec cette pointe d’humour alliée à quelques rebondissements croustillants.

L’essentiel du récit se déroule donc une semaine après cette élection historique, alors que le pays traverse une période de crise économique sans précédent depuis 30 ans. Un vrai vent de panique, qui se matérialise par une fuite massive des capitaux, envahit le pays.

De ce fait, au même moment, au cœur de la famille de Pilou, le capital de l’arrière-grand-mère devient un sujet d’actualité et met en lumière les rivalités et les ententes de circonstances.

Le gigot du dimanche masque le menu de la semaine et devient, le centre névralgique des tensions nerveuses de cette famille typique. Un régal !

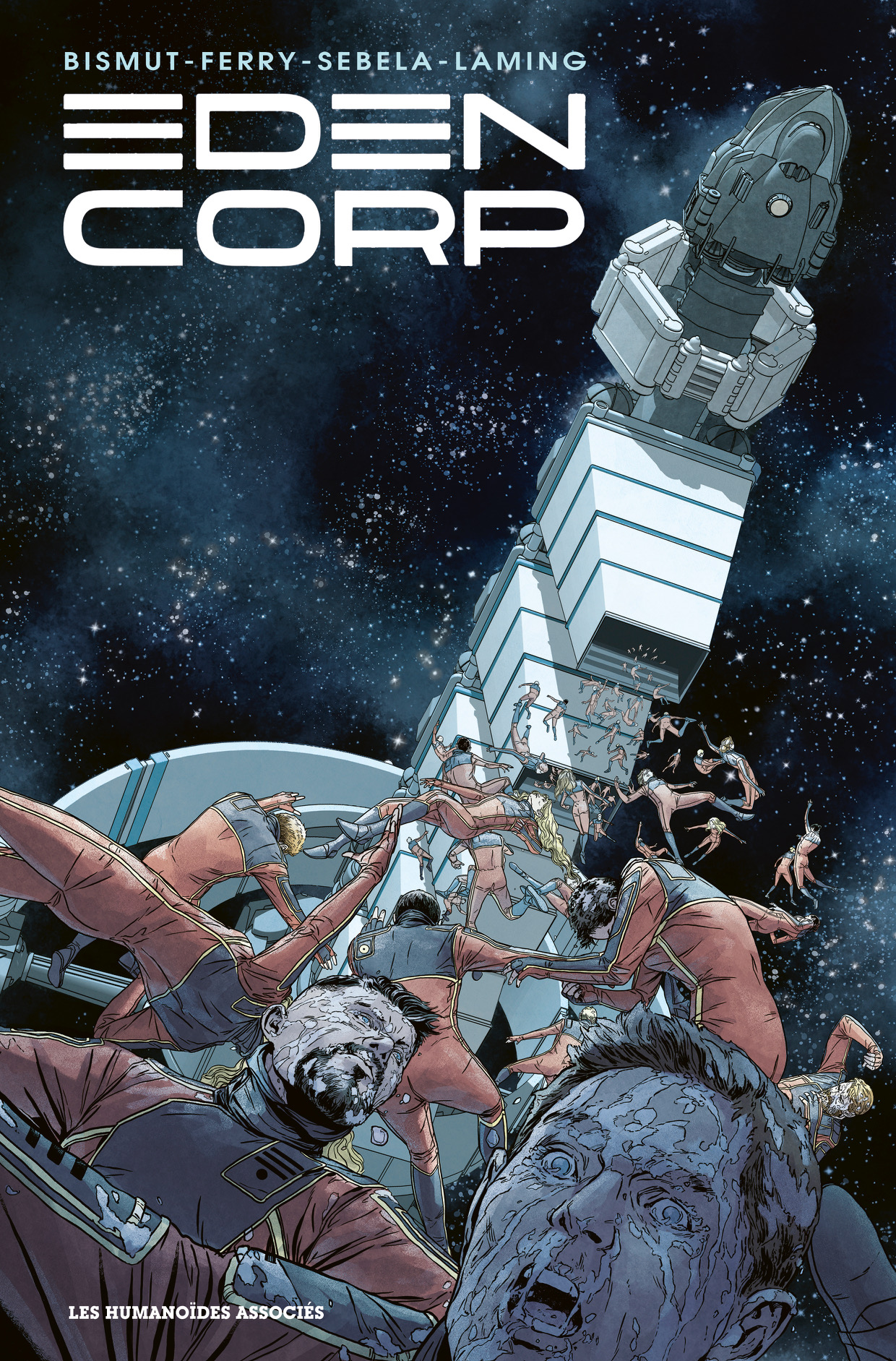

Eden Corp

Eden Corp de Christopher Sebela et Marc Laming – D’après une idée originale de Alain Bismut & Abel Ferry – Aux éditions « les humanoïdes associés »

Montée clandestinement à bord d’un vaisseau de l’Eden Corp conduisant des humains triés sur le volet vers un monde meilleur, une famille fait une découverte qui va bouleverser le cours du voyage…

Sur une idée originale d’Alain Bismut, lauréat du Grand Prix du Meilleur Scénario à Paris en 1999, à l’origine de la première version scénarisée d’Eden en 2011, et d’Abel Ferry réalisateur français, Christopher Sebela et Marc Laming emportent le lecteur dans un futur angoissant où la vie de la population est rythmée par l’organisation, par la société Eden Corp, d’une loterie dont les heureux gagnants quittent la Terre pour une destination meilleure à bord d’un vaisseau interstellaire. Notre planète Terre est surpeuplée et en proie à la violence. Gabe et sa famille survivent grâce à des petits cambriolages. L’espoir représenté par ces croiseurs stellaires, qui emmènent des colons vers un lointain paradis, semble hors d’atteinte. Alors, quand l’opportunité de prendre la place d’une autre famille à bord d’un vaisseau se présente, Gabe, Morgan et leur fille Kali décident de faire ce qu’il faut pour survivre. Mais une fois à bord, le système révèle certaines erreurs et le rêve vire rapidement au cauchemar…

Christopher Sebela est un auteur nominé quatre fois aux Eisner Awards. Il a co-créé plus de vingt titres de bandes dessinées dont Foulbrood, Godfell, Blink, Self, Shanghai Red et autres. Depuis son domicile de Portland, Oregon, il écrit également des articles, de la fiction en prose et assemble des magazines. Marc Laming est un dessinateur de bandes dessinées et illustrateur vivant au Royaume-Uni. Il s’est fait connaître au début des années 2000 en travaillant exclusivement pour DC/Vertigo sur le titre American Century d’Howard Chaykin et David Tischman, acclamé par la critique. Depuis, il a travaillé chez presque tous les grands éditeurs américains de bandes dessinées.

Leur alliance fait mouche et crée en format Comics cette série qui est réunie intégralement aujourd’hui par « les humanoïdes associés » dans un album de 120 pages. Le scénario est accrocheur et fait froid dans le dos lorsque l’on suit l’évolution de l’humanité de nos jours, laissant penser que l’histoire contée peut tout aussi bien atterrir sur Terre d’ici quelques décennies. Les dessins hyperréalistes illustrent parfaitement, à travers les détails du vaisseau notamment, l’ambiance subie par la famille de Gabe.

Une BD d’anticipation qui fait réfléchir le lecteur sur l’intérêt que l’on doit absolument porter à la nature et à notre planète. La destruction intégrale de celle-ci par l’humain devient, au fur et à mesure du temps, une éventualité dont les probabilités de se réaliser augmentent de façon exponentielle de jour en jour.

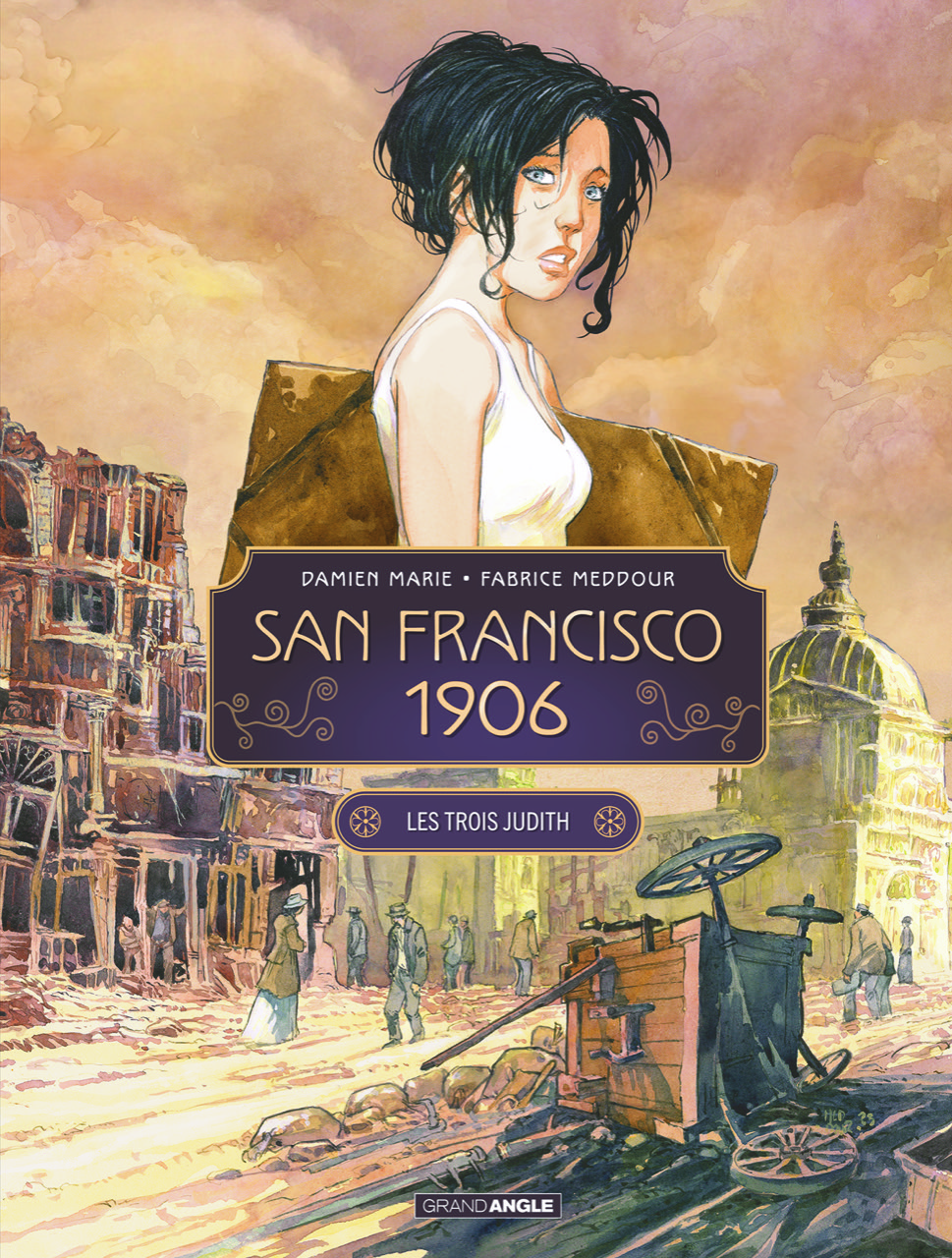

San Francisco 1906

De Damien Marie et Fabrice Meddour aux éditions « Grand Angle »

San Fransisco, 17 avril 1906. Comme tous les soirs, Judith vient prendre son service au Palace Hotel, l’un des établissements les plus prestigieux de la cité californienne. La femme de chambre va s’occuper d’un client de marque : Enrico Caruso. Le célèbre ténor italien se produit alors sur la scène du Grand Théâtre Central, où il reçoit un accueil absolument triomphal.

Alors qu’elle vérifie la bonne tenue de la chambre, Judith ne peut s’empêcher de jeter un coup d’œil sur le contenu d’un mystérieux colis posé sur le lit de la vedette. Il s’agit d’un tableau dont elle ignore l’auteur, mais qu’elle n’aurait pas dû voir. C’est en tout cas l’avis des deux hommes de main venus récupérer l’œuvre d’art. Ils décident d’embarquer la femme de chambre et de lui régler son compte dans un endroit plus discret. Parvenant à s’échapper et à récupérer la toile, Judith souhaite la restituer à celui qu’elle pense être son propriétaire. Mais alors qu’elle tente de convaincre Enrico Caruso de reprendre le tableau, le sol se met à trembler…

Originaire de Normandie, Damien Marie eut l’idée de ce projet dès 2004, à l’approche du centenaire du grand tremblement de terre de San Fransisco. Il comprend, en étudiant l’événement, « que la tragédie se mélangeait à un ensemble de décisions humaines toutes plus ubuesques les unes que les autres ». Ayant une relation particulièrement avec les Etats-Unis – de par la richesse de ses œuvres dont nombreuses sont celles qui prennent source dans les histoires outre-Atlantique – il s’associe avec Fabrice Meddour. Le duo, qui avait déjà fait ses preuves chez Grand Angle, reprend du service.

Le principe, non révolutionnaire mais toujours efficace, est de raconter la petite histoire dans la grande histoire, avec comme toile de fond, le tremblement de terre de 1906. Ainsi, des personnages l’ayant vécu réellement sont acteurs principaux de l’intrigue et les éléments de fiction s’appuient sur cette réalité. De son côté, Fabrice Meddour c’est autorisé quelques libertés dans l’élaboration des dessins de manière à s’écarter du dessin documentaire ». La ville de Californie est un personnage à elle toute seule. L’ambiance de San Fransisco de l’époque est excellemment reproduite, à travers le choix des couleurs sépia notamment, mais pas que… car l’histoire nous transporte 120 ans en arrière, comme si, sans quitter votre canapé vous voyagiez à bord d’une machine à remonter le temps.

Une réussite, vivement le second tome.

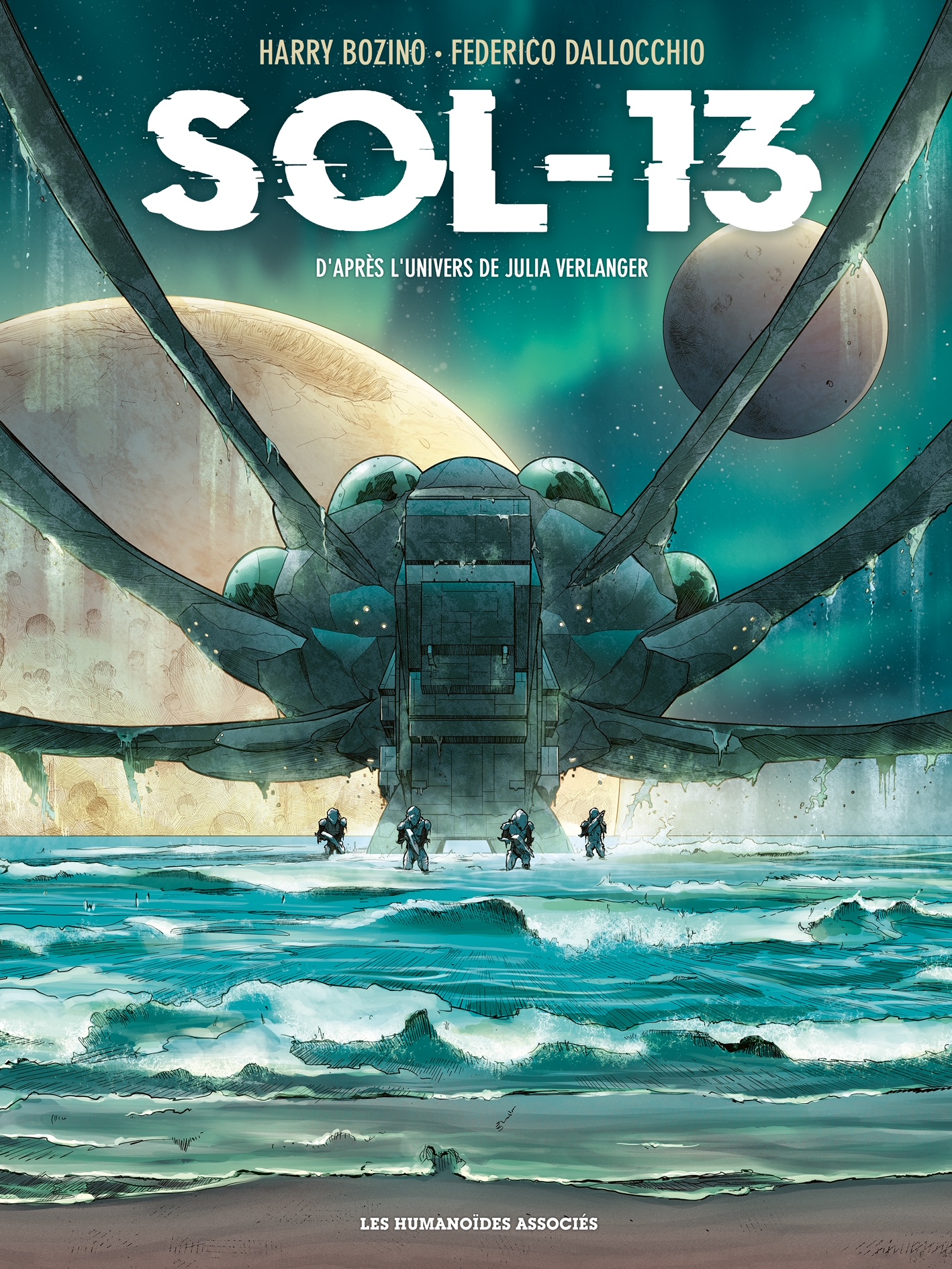

Sol-13

De Harry Bozino et Federico Dallocchio d’après l’univers de Julia Verlanger aux éditions « Les Humanoïdes Associés »

Sur la planète Sol – 13, les colons humains ont été réduits en esclavage par les Mokkais. Les agents de la CDE – confrérie des étoiles – se retrouvent malgré eux embarqués dans une guerre sans merci…

Alors qu’Eiko, une agente de cette CDE, envoyée en reconnaissance sur la planète Sol – 13, disparaît, une mission de sauvetage est lancée. A la tête d’un commando, Jatred découvre une planète sauvage sur laquelle la population humaine a été réduite en esclavage par des aliens aux pouvoirs psychiques et à la technologie très avancée, les Mokkais. Devant l’urgence de la situation, les agents de la CDE devront malgré eux prendre part à une révolte pour libérer les humains du joug terrible des extraterrestres.

Un récit qui s’inspire de l’univers de la romancière Julia Verlanger avec un dessin de Federico Dallocchio d’une grande fluidité, percutant et très visuel, véritablement un atout dans le domaine de la science fiction et surtout lorsque les personnages évoluent dans l’espace et sur des astres différents de notre belle planète. On constate que le dessinateur – à la carrière déjà bien remplie – maîtrise parfaitement son sujet.

L’apport scénaristique de Harry Bozino, qui a débuté dans le cinéma à Paris, puis à New York et réalisé plusieurs clips et courts métrages, rend l’ouvrage très harmonieux et permet de passer un très agréable moment de lecture. Le parti pris de raccourcis scénaristiques donne du dynamisme et accentue l’effet « action » de l’ensemble et apporte à la bande dessinée un côté énergique et tonique qui satisfait notre soif d’adrénaline.

Sans révolutionner le domaine, Sol – 13 s’inscrit dans la lignée des BD efficaces que l’on aime lire et relire pour rêver et encore rêver, couchant sur le papier nos désirs d’enfant de voyager toujours plus loin dans l’univers.

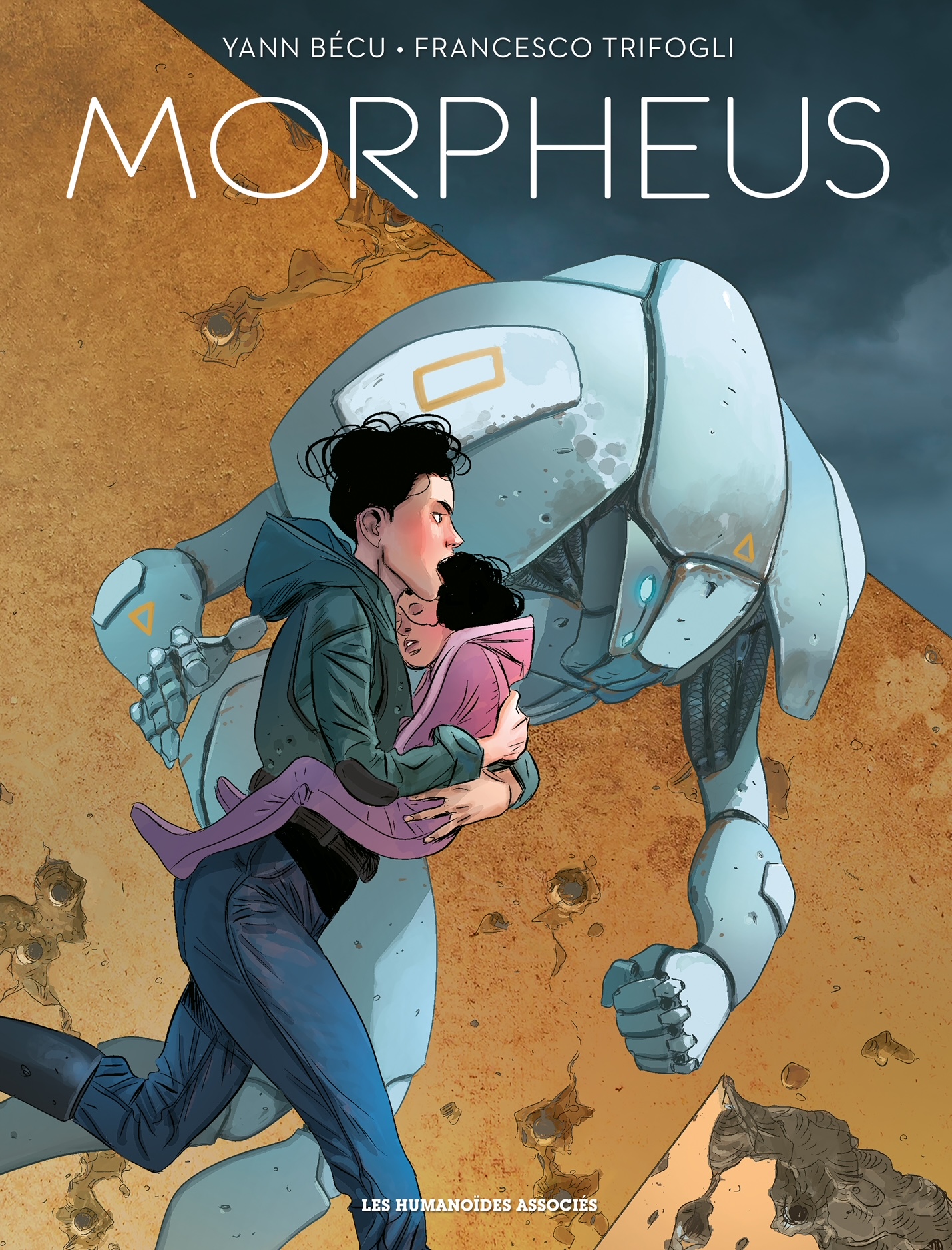

Morpheus

« Morpheus » de Yann Bécu et Franscesco Trifogli aux éditions « Les Humanoïdes Associés »

Dans une Europe postapocalyptique terrassée par un virus plongeant l’humanité dans des phases de sommeil de 20 heures, une femme se lance dans un dangereux périple pour trouver l’antidote.

Depuis l’apparition du virus « Morpheus », l’humanité est condamnée au sommeil de vingt heures par jours. Pour tenter de survivre à ce chaos, les principales capitales ont déclaré leur indépendance dans une Europe au bord de l’implosion. A Prague, la mercenaire Juliette tente d’offrir une vie décente à sa fille en multipliant les missions périlleuses et en prenant des drogues pour rester éveillée. Sa rencontre avec le professeur Ivanov lui redonne l’espoir d’éradiquer le virus et de sauver sa fille. Commence alors pour eux une course frénétique à travers le no-man’s land européen avec plusieurs groupes armés à leur trousse.

Le produit était censé améliorer les capacités du cerveau, mais les réactions en chaine des effets secondaires entrainent une somnolence des humains. Sur la planète « Morpheus », tout le monde est atteint et tout le monde dort. Les robots existent alors pour seconder et assister l’humain. Ce scénario original est tiré du roman de Yann Bécu « les bras de Morphée » publié en 2019 aux éditions « L’homme sans nom ».

Le dessin de Franscesco Trifogli fait des merveilles et plonge le lecteur en totale immersion dans cet univers certes futuriste, mais peut-être plus proche de nous que nous pouvons l’imaginer. L’aspect est extrêmement visuel et n’est pas sans rappeler certains films d’anticipation tels « Running man » de Paul Michaël Glaser tiré du livre éponyme de Stephen King, ou encore « Je suis une légende » de Francis Lawrence basé sur le roman de Richard Matheson.

Le réalisme de « Morpheus » est tel qu’il peut paraitre quelque peu angoissant, à une époque où nous vivons des bouleversements sociétaux importants avec cette entrée dans le XXIème siècle par l’arrivée à la fois des virus et des remèdes associés, mais également de l’intelligence artificielle qui selon toute probabilité sera être une vraie déferlante qui devrait ajouter du bouleversement au bouleversement. « Morpheus » met en scène une évolution de la société fondée sur les certitudes humaines de pouvoir améliorer la vie, mais uniquement dans une perspective politique de court terme, sans tenir compte des effets néfastes créés par ces décisions unilatérales.

Une jeune femme, aidée par les robots et portée par la volonté d’aider sa fille et le monde, va tout faire pour trouver l’antidote au virus et par la même occasion le remède à ce mal sociétal.

Une BD d’anticipation vous avez dit ?

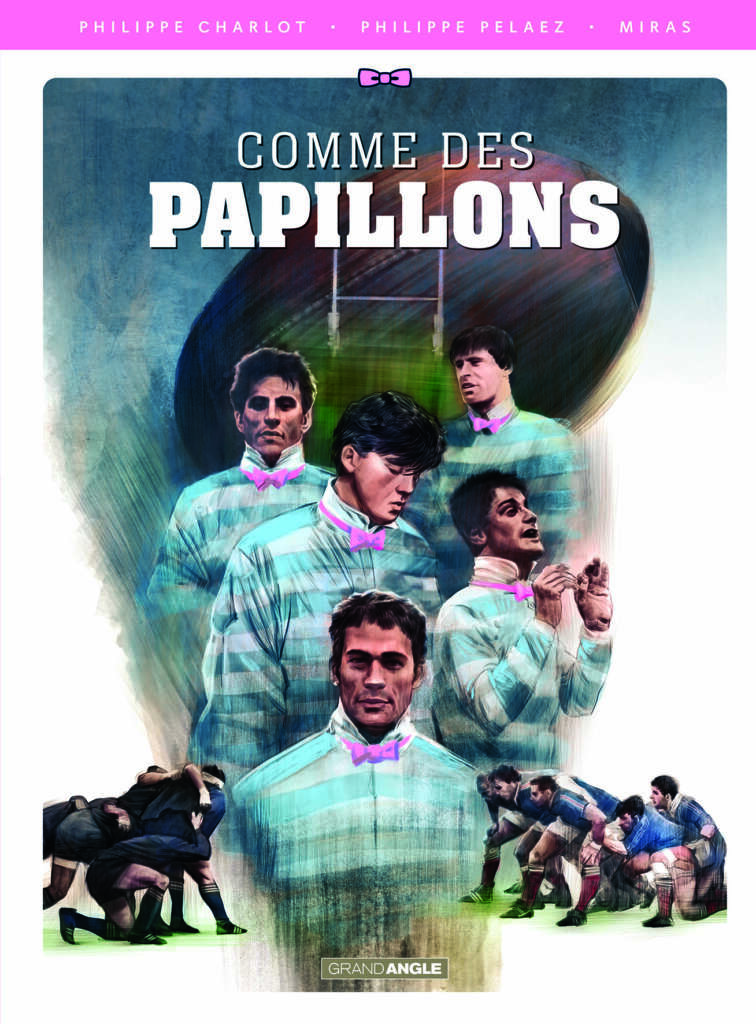

Comme des papillons

De Philippe Charlot, Philippe Pelaez (scénario) et Miras (dessins) chez Grand Angle

La bande dessinée ne fait pas exception pour raconter certaines épopées. J’ai le souvenir récemment d’avoir écrit des articles sur celle d’Apollo 11 ou bien sur la famille Johnson en 1754 en Nouvelle-Angleterre. La définition de l’épopée « un long récit poétique d’aventures héroïques où intervient le merveilleux » pourrait paraître excessif pour qualifier le récit des événements qui ont mené le Racing club de France sur le toit du monde en remportant le bouclier de Brennus en 1990. Toutefois, l’amitié, l’audace, le travail, l’insouciance, dont fait état l’ensemble des joueurs de cette équipe durant la fin des années 1980, ne laissent personne indifférent tant cette réussite était intimement liée à un esprit, à une époque, à un grain de folie, qu’ils définiront eux-même comme une « parenthèse enchantée ».

Ne pouvant en faire un film, Franck Mesnel, ancien joueur du XV de France et cofondateur d’Eden Park, soucieux de raconter cette incroyable et passionnante histoire, eut l’idée de cette BD. Bien lui en a pris ! Une nouvelle fois la réussite est au rendez-vous. Les auteurs ont su, avec merveille mettre en lumière ce long récit. Celui-ci est parfois poétique dans la folie audacieuse, mais également parfois héroïques lors des combats sur le terrain. Merveilleux, poétique, héroïque, tous les attributs de l’épopée !

Le dessin est surprenant, par sa nature très photoréaliste, rendant l’ouvrage extrêmement visuel et le scénario est bien mené, exploitant les anecdotes de Franck Mesnel dès son plus jeune âge jusqu’aux coupes du monde en passant par le parcours du Racing club de France, amenant ce grain de folie dans l’univers stéréotypé du rugby.

Dans un monde actuel où la créativité est freinée par les clichés, les apparences, la banalité et le manque d’originalité ; où la réussite est attaquée par les préjugés et les jalousies, cette bande dessinée montre aux jeunes générations que tout devient possible, il suffit de croire en ses rêves.

« LE DERNIER QUAI » aux Editions Grand Angle

Chaque matin, Emile suit le même rituel. Après un réveil à cinq heures, une rapide toilette, il revêt son costume impeccable agrémenté d’un nœud papillon et de gants blancs, ce qui lui donne une allure de majordome. Après avoir préparé les buffets, il est près à accueillir dans son hôtel ses clients récupérés à la gare. Ceux-ci ont tous un point commun : ils préparent leur ultime voyage. Durant leur séjour, le majordome les aidera à reconstituer leurs souvenirs et surtout à affronter leurs regrets. Ils pourront ainsi partir en Paix, plutôt que d’aller hanter pour l’éternité les ombres sombres qui entourent l’établissement à l’orée d’une forêt tout sauf accueillante. Chaque jour, pour Emile, c’est donc le même rituel, sauf ce matin-là, car les nouveaux arrivants n’ont absolument aucun souvenir de leur ancienne vie.

Après « la maison aux souvenirs », Nicolas Delestret reste, avec « le dernier quai » aux éditions Grand Angle, dans les thèmes qui lui sont chers. Ici la maison familiale isolée et chargée d’histoires, devient l’hôtel au bout du dernier quai. Le souvenir est de nouveau omniprésent. Le scénario est bien ficelé, même s’il coupe le récit en deux parties visuellement différentes, passant du romantique au fantastique. Le tout forme un conte séduisant dont la lecture est agréable et fluide. Nicolas Delestret réussi son pari et son univers de souvenirs est une fois de plus très bien retranscrit à travers cette nouvelle œuvre dont certains visuels ne sont pas sans rappeler ceux de certains Disney célèbres, pour le plus grand plaisir des yeux.

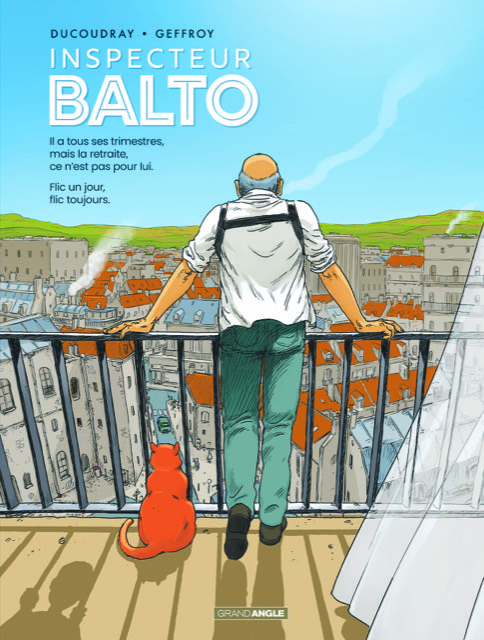

« INSPECTEUR BALTO » aux Editions Grand Angle

On n’arrête jamais d’être flic, et ce n’est pas lui, l’inspecteur Balto, qui va contester l’adage. Il vient de prendre sa retraite, mais continue encore un peu, s’occupant de ce qui n’est pas important pour la police. On le dit intransigeant, vieux jeu, anti-technologie. Alors quand les deux gamines sont venues pour qu’il les aide à retrouver leur amie « camgirl », il s’est retrouvé dans un autre monde. « Camgirl », pour lui c’est du chinois, lui qui n’a même pas internet. Il pourrait faire comme Columbo et demander à sa femme, mais elle est plus là. Car il l’a fait coffrer.

Ce flic tout juste à la retraire, un peu arriéré et prisonnier d’un passé sombre qui l’a contraint à enquêter sur sa propre femme, permet aux auteurs Aurélien Ducoudray et Anthony Geoffroy de plonger le lecteur dans une époque durant laquelle la part belle était faite aux indics plutôt qu’à l’utilisation d’un ordinateur. Le récit pointe du doigt un fait de société dans la police, à savoir que les vieux enquêteurs sont en parfait décalage avec les méthodes modernes 3.0. Il en ressort une certaine morosité dans les rangs des policiers, ce que semblent avoir voulu souligner les auteurs à travers ce personnage de l’inspecteur Balto. Le titre annonce lui-même la couleur puisque l’appellation « inspecteur » a disparu depuis une réforme de la police nationale du milieu des années 1990. La BD parlera ainsi aux enquêteurs de cette époque et informera le public d’aujourd’hui sur les méthodes employées dans les années 80 pour résoudre une affaire.